学習交流会のご案内です。

11月の講演会の午後の部で、会場からたくさんの皆さんが水道水フロリデーションについて発言してくださいました。

本当にひとりひとり様々な思いがあることと思います。

12月市議会では、市長の「フロリデーションを実施する予定はない」、「啓発活動はこれまでと同様に行う。」という発言もありました。

年の初めなので、みんなでいろいろ話しましょう!

お気軽にいらしてください。ちょっとのぞくだけでも歓迎です!

学習交流会~フロリデーションって何?~

1月18日(土) 10:10~12:00

市民交流センターおあしす セミナー3

「子どもの歯と健康を考える会」は、吉川市内で水道水フロリデーション反対の活動をしています。これまで吉川市では、行政により水道水フロリデーションが推進されてきましたが 、平成27年3月、新市長の就任に伴い、市は推進中止の方向に舵を切りました。このブログでは、会の活動を紹介し、情報を提供していきます。 (※水道水フロリデーションとはむし歯予防のために水道水にフッ化物を添加することです。)

2013年12月31日火曜日

◆署名の郵送ありがとうございます!

11月の初旬に、署名のお願いのチラシとともに署名用紙(吉川市の水道水フロリデーション推進中止を求める要望書)を市内の各家のポストにお配りしました。

チラシには、「まだ署名されていない方で署名の趣旨に賛同される方は署名して郵便で送ってください。切手代はご負担お願いします。」等書きました。

郵送されてくる署名用紙は少ないかもしれない。それでもより多くの人たちに知ってもらえれば、と思ってチラシを配りました。

ところが、配った数日後からたくさん郵便が届くようになりました。

封筒の中には署名用紙だけでなく、手紙やメッセージが同封されていることもありました。

「通信用に使ってください。」というメッセージとともに切手が同封されていることもありました。

署名を送ってくださった皆さま本当にありがとうございます。

フロリデーション推進中止をもとめる声をしっかり市長に届けていきたいと思います。

チラシには、「まだ署名されていない方で署名の趣旨に賛同される方は署名して郵便で送ってください。切手代はご負担お願いします。」等書きました。

郵送されてくる署名用紙は少ないかもしれない。それでもより多くの人たちに知ってもらえれば、と思ってチラシを配りました。

ところが、配った数日後からたくさん郵便が届くようになりました。

封筒の中には署名用紙だけでなく、手紙やメッセージが同封されていることもありました。

「通信用に使ってください。」というメッセージとともに切手が同封されていることもありました。

署名を送ってくださった皆さま本当にありがとうございます。

フロリデーション推進中止をもとめる声をしっかり市長に届けていきたいと思います。

◆12月議会で 市長「フロリデーションの実施の予定はない」! 「啓発活動はこれまでと同様に行う」?

広報紙「新吉川」(12月9日 日本共産党吉川市委員会発行)に12月市議会の市長答弁が載っています。

12月4日遠藤義法市議に戸張市長が答弁

「歯科口腔保健の推進に関する法律など厚労省がフッ化物応用を推進し、歯磨剤にもフッ化物が入っており、効果については当然WHO(世界保健機関)などが推進 の立場をとっている。ただ、塗布や洗口を希望しない人もいる。水道水フロリデーションはフッ化物応用の一つだが、当然推進している人もいるが、そうでない人もいる。フロリデーションは、水道水に入ると選択肢が失われる。WHOや厚労省は、市民の理解が得られることが大前提と述べており、これまでも、(水道水フロリデーションを)実施するとは言っていないし、今後も実施する予定はない。」

(以上「新吉川」より)

傍線の部分は過去の市議会での市長の発言にはなかった新しい内容です。

「今後も実施する予定はない。」という言葉を得たことは大きいと思います。

“市は今後フロリデーションの推進活動を中止するのか”という点が最も気になるところです。

12月16日に、遠藤市議の一般質問があり、傍聴しました。

傍聴席はいっぱいで、市民の関心の高さを示していました。

傍聴に行けなかった多数の方に議会の様子をたずねられるので、一般質問の内容を要約してお知らせします。メモが追いつかなかったため不十分な点もあります。

正確には3カ月程先に発行される市議会会議録を待ちましょう。

一般質問では、遠藤議員が来年度予算編成について質問しました。その質問要旨の5番目に水道水フロリデーションの啓発活動についての項目がありました。市長に対し、先日の議案審議におけるフロリデーションについての答弁の確認を求めました。

市長

・当市ではフッ化物応用のひとつの方法として水道水フロリデーションの正しい情報の提供に努めてきた。

・しかし理解されない。これは導入する、しない以前の問題である。

・当市としては当面実施する予定はとらない。啓発活動についてはこれまでと同様に行う。

遠藤議員

・「フロリデーションを取り入れる考えはない。しかし啓発活動に努める。」では、今とどう違うのか 。

・啓発活動は実施に向けてやっていくことである。

市長

・平成15年の水道水フッ化物添加検討部会では、“現時点での実施は難しい”という結論だった。

・フッ化物応用協議会の報告(平成25年)では “もし実施しても、(選択の余地を残すため)フッ素を取り除く装置があれば”ということだったが、経費的にも難しい問題だ。

・フッ化物応用については科学的な裏付けもされているし国も推進をしている。

・フロリデーションは水道を利用する全ての市民の理解が大前提。

今のところは実施する予定はないが情報提供は必要 。

政策室長

・平成24年の事業評価で事業の方向性が出ている。

啓発活動については引き続き多くの市民の方にご理解いただきたい。

遠藤議員

・事業をやる予定はないが、これにお金をかける。これでいいんですか?

・健康増進課長は「フロリデーション推進協議会」の顧問ですね。

今後フロリデーションの計画も予定もないのに、この会にでるのは可能なのか?

政策室長

・現状のままか、改善の上、継続していくか。

遠藤議員

・予定がないものにお金を出す。人材を出す。これは可能なんですか?

政策室長

・一方では有害、一方では濃度調整は有効という。これについて考えていくことは行政に課せられた責務である。

遠藤議員

・歯科口腔保健の推進に関する条例には「フッ化物応用」とあるが水道水フロリデーションとは書いていない。それにもかかわらず、人件費を投入していいのですか?

政策室長

・8020推進事業の手段としてフロリデーションの啓発活動がある。

これらについて今後 見直しをさせていただきます。

遠藤議員

・財政運営、予算の原則は財政民主主義です。これは公開性の原則と明瞭性の原則です。

事業の予定がないものについて予算付けをする。人員の配置をする。これは正当なんですか、と聞いているんです。

政策室長

・調査研究は認められている。

健康福祉部長

・フロリデーションの経費は363900円。課長の人件費はイベント等勤務時間外の対象ではないので入っていない。

遠藤議員

・保健センターに試飲コーナーがある。啓発だからそのまま続けるというのはおかしい。

健康福祉部長

・職員の関与について、団体と目的を同じくする場合はいっしょにやっている。

試飲コーナーのような啓発も立派な事業だと思いますので設置させていただいている。

市長

・実施はしない。

・フッ化物応用の手段としてフロリデーションがある。

まちがった情報もあるなかで、正しい情報の提供もあるのかな、と考える。

遠藤議員

・予算原則について外れている。

・市民からみて納得できない。

・吉川市の議員提案で歯科口腔保健の推進に関する条例ができた。そこに水道水フロリデーションの文言は入れていない。入れると一致できないということで入れていない。

担当の部長は、条例の意思に反してやっていくということでいいんですか?

健康福祉部長

・審議経過までは理解していない。

・条例は国の法律を受けて制定されている。国の法律ではフッ化物応用が入っている。フッ化物応用の一つの手段としてフロリデーションを理解している。

遠藤議員

・フッ化物利用と水道水フロリデーションを分けなさいと言っているんです。

・市民が反対し、市長も実施の予定はないと言っているのに、まわりの皆さんが理解できない。

・反対の運動はたぶん続くと思いますし、今回の答弁を聞いて、落胆している人も多いと思います。市長の政治力を発揮してほしい。

3月の議会でまた質問します。

以上です。

不正確な点、お気づきの点がありましたらお知らせください。

皆さまのご感想、ご意見などお聞かせください。

「吉川市の水道水フロリデーション推進中止を求める要望書」の署名活動を引き続き行います。

ご協力よろしくお願いいたします!

12月4日遠藤義法市議に戸張市長が答弁

「歯科口腔保健の推進に関する法律など厚労省がフッ化物応用を推進し、歯磨剤にもフッ化物が入っており、効果については当然WHO(世界保健機関)などが推進 の立場をとっている。ただ、塗布や洗口を希望しない人もいる。水道水フロリデーションはフッ化物応用の一つだが、当然推進している人もいるが、そうでない人もいる。フロリデーションは、水道水に入ると選択肢が失われる。WHOや厚労省は、市民の理解が得られることが大前提と述べており、これまでも、(水道水フロリデーションを)実施するとは言っていないし、今後も実施する予定はない。」

(以上「新吉川」より)

傍線の部分は過去の市議会での市長の発言にはなかった新しい内容です。

「今後も実施する予定はない。」という言葉を得たことは大きいと思います。

“市は今後フロリデーションの推進活動を中止するのか”という点が最も気になるところです。

12月16日に、遠藤市議の一般質問があり、傍聴しました。

傍聴席はいっぱいで、市民の関心の高さを示していました。

傍聴に行けなかった多数の方に議会の様子をたずねられるので、一般質問の内容を要約してお知らせします。メモが追いつかなかったため不十分な点もあります。

正確には3カ月程先に発行される市議会会議録を待ちましょう。

一般質問では、遠藤議員が来年度予算編成について質問しました。その質問要旨の5番目に水道水フロリデーションの啓発活動についての項目がありました。市長に対し、先日の議案審議におけるフロリデーションについての答弁の確認を求めました。

市長

・当市ではフッ化物応用のひとつの方法として水道水フロリデーションの正しい情報の提供に努めてきた。

・しかし理解されない。これは導入する、しない以前の問題である。

・当市としては当面実施する予定はとらない。啓発活動についてはこれまでと同様に行う。

遠藤議員

・「フロリデーションを取り入れる考えはない。しかし啓発活動に努める。」では、今とどう違うのか 。

・啓発活動は実施に向けてやっていくことである。

市長

・平成15年の水道水フッ化物添加検討部会では、“現時点での実施は難しい”という結論だった。

・フッ化物応用協議会の報告(平成25年)では “もし実施しても、(選択の余地を残すため)フッ素を取り除く装置があれば”ということだったが、経費的にも難しい問題だ。

・フッ化物応用については科学的な裏付けもされているし国も推進をしている。

・フロリデーションは水道を利用する全ての市民の理解が大前提。

今のところは実施する予定はないが情報提供は必要 。

政策室長

・平成24年の事業評価で事業の方向性が出ている。

啓発活動については引き続き多くの市民の方にご理解いただきたい。

遠藤議員

・事業をやる予定はないが、これにお金をかける。これでいいんですか?

・健康増進課長は「フロリデーション推進協議会」の顧問ですね。

今後フロリデーションの計画も予定もないのに、この会にでるのは可能なのか?

政策室長

・現状のままか、改善の上、継続していくか。

遠藤議員

・予定がないものにお金を出す。人材を出す。これは可能なんですか?

政策室長

・一方では有害、一方では濃度調整は有効という。これについて考えていくことは行政に課せられた責務である。

遠藤議員

・歯科口腔保健の推進に関する条例には「フッ化物応用」とあるが水道水フロリデーションとは書いていない。それにもかかわらず、人件費を投入していいのですか?

政策室長

・8020推進事業の手段としてフロリデーションの啓発活動がある。

これらについて今後 見直しをさせていただきます。

遠藤議員

・財政運営、予算の原則は財政民主主義です。これは公開性の原則と明瞭性の原則です。

事業の予定がないものについて予算付けをする。人員の配置をする。これは正当なんですか、と聞いているんです。

政策室長

・調査研究は認められている。

健康福祉部長

・フロリデーションの経費は363900円。課長の人件費はイベント等勤務時間外の対象ではないので入っていない。

遠藤議員

・保健センターに試飲コーナーがある。啓発だからそのまま続けるというのはおかしい。

健康福祉部長

・職員の関与について、団体と目的を同じくする場合はいっしょにやっている。

試飲コーナーのような啓発も立派な事業だと思いますので設置させていただいている。

市長

・実施はしない。

・フッ化物応用の手段としてフロリデーションがある。

まちがった情報もあるなかで、正しい情報の提供もあるのかな、と考える。

遠藤議員

・予算原則について外れている。

・市民からみて納得できない。

・吉川市の議員提案で歯科口腔保健の推進に関する条例ができた。そこに水道水フロリデーションの文言は入れていない。入れると一致できないということで入れていない。

担当の部長は、条例の意思に反してやっていくということでいいんですか?

健康福祉部長

・審議経過までは理解していない。

・条例は国の法律を受けて制定されている。国の法律ではフッ化物応用が入っている。フッ化物応用の一つの手段としてフロリデーションを理解している。

遠藤議員

・フッ化物利用と水道水フロリデーションを分けなさいと言っているんです。

・市民が反対し、市長も実施の予定はないと言っているのに、まわりの皆さんが理解できない。

・反対の運動はたぶん続くと思いますし、今回の答弁を聞いて、落胆している人も多いと思います。市長の政治力を発揮してほしい。

3月の議会でまた質問します。

以上です。

不正確な点、お気づきの点がありましたらお知らせください。

皆さまのご感想、ご意見などお聞かせください。

「吉川市の水道水フロリデーション推進中止を求める要望書」の署名活動を引き続き行います。

ご協力よろしくお願いいたします!

2013年12月30日月曜日

◆11.24講演会の報告(午後の部)

お昼をはさんで、午後の部は4人の方の報告でした。

◆最初に 加藤純二氏(内科医)による「フッ化ナトリウム水溶液に対する過敏症/アレルギーの一症例」の報告がありました。

・一部の小学校等で集団フッ化物洗口が行われている。集団フッ化物洗口にはフッ化ナトリウム水溶液が用いられている。

・「フッ化物含有歯磨剤を使うと口腔内に知覚異常・味覚鈍磨がおこる」と言う化学物質過敏症の男性にフッ化ナトリウム水溶液のスクラッチテストを行ったところ陽性であった。

・上記の症例におけるフッ化ナトリウムに対する口腔内有害反応を、局所毒性、化学物質過敏症、アレルギー反応という三つの観点から考察した。

・飲料水にフッ化物を約1ppmの濃度で添加している米国では、公式には「アレルギーや不耐症」の存在を否定しているものの、「人工的フッ素化飲料水による病気」が多数報告され、フッ素が添加されていない飲料水に代えることにより、症状が劇的に改善・消失することが報告されている。

・本症例のように、低いフッ化ナトリウム濃度の洗口液や歯磨剤に含まれるフッ化物が、粘膜や皮膚に即時型のアレルギー反応に似た化学物質過敏症を引き起こす可能性があることが米国の「Hypersennsitive reaction(過敏性反応)」にも示されている。

・文部科学省の「フッ化物洗口マニュアル」Q&Aに、フッ化物洗口について「アレルギーの原因となることもありません。」と記されているが、アレルギーや化学物質過敏症を持つ人が多くなってきた 現在、注意の喚起が必要である。

等が報告されました。

◆次は、近藤武氏 (歯科医師)による「歯のフッ素症(斑状歯)」でした。

・斑状歯とは、永久歯の形成期(出生~10歳の間)に食品以外から、1㎎/日以上のフッ素を摂取することで、歯の形成細胞に障害がおこり萌出後の歯に色調の変化、欠損、硬度低下が起こることをいう。

・フッ素の摂取量 と斑状歯の発生率は正比例している。

水道水に含まれるフッ素が1㎎/ℓになると症状がはっきりした斑状歯が発生する。

・水道法における有害物質等の基準値は50~100倍の安全係数を基準にしている。しかしフッ素の場合安全係数は2倍でありこのことはわずかな管理ミスにより斑状歯が多発することを示している。

・フッ素を摂取しないからといって、むし歯が多発することはない。むし歯とフッ素の関係は疫学的には十分証明されていない。

等の報告がありました。

◆次は子どもの歯と健康を考える会から「吉川市のフッ素化問題についての報告」がありました。

・皆さまには、私たちの活動にご協力いただきありがとうございます。皆さまのお力をお借りして、ここまで活動を続けております。

・この3年間、フロリデーションについて何も知らなかった私たち主婦が、勉強し不安に思い、推進の方の学習会に参加し、一層不安に思い、他の市民の方にも知ってもらうように活動し署名を集めてきました。

・安全性や必要性に疑問を持ち、フロリデーションをやらないでほしいという市民は大勢います。

・市の環境団体も反対を表明しています。

歯科医師の有志の方たちが、意見書を市長に提出しました。

最近では吉川市PTA連合会が吉川市長に反対の意見を伝えました。

・署名用紙をお店に置いて下さった方、団体で協力くださった方、知人に声をかけて署名を集めてくださった方、駅頭やスーパーで署名してくださった方、多くの方に署名をいただき、私たちも勇気をもって署名活動を続けることができました。

・ 今年の8月に7557名の署名をそえて、吉川市長に要望書を提出しました。

・吉川市は依然として推進の立場です。

私たちの声は、吉川市に届いているのでしょうか。

・私たちは推進中止になるまで活動を続けます。

署名活動は今後も続けていきます。

・私たちが笑顔で暮らせる吉川市であるように、子どもたちの未来のために、みんなで一団となって、活動していきましょう。

等の報告がありました。

会場の参加者数人からフロリデーションに反対する意見や励ましの意見がありました。そうするうちに、次々に会場から発言を求める手があがりました。進行の都合で4人の方の報告を行った最後にまとめて質問と意見を受けることになりました。

◆最後に「秋田弁護士会の集団フッ素洗口に関する意見書」について、佐々木クミ氏(集団フッ素洗口を考える県民連絡会事務局)から報告がありました。

・集団フッ素洗口を考える県民連絡会は、2011年3月秋田弁護士会長に対し「日弁連が発した意見書をふまえ、フッ化物による集団洗口事業は凍結を含む再検討をすべき」との見解表明を要請しました。

・2013年3月秋田弁護士会が意見書をとりまとめました。

意見書の内容は「多くの保護者らが洗口事業への参加の可否を判断する唯一の判断材料となる配布資料には否定的意見(集団フッ素洗口は必要性、有効性がなく、危険 性の高いもの等)の存在が記載されておらず、自己決定権に十分配慮していたとは言い難い。保護者及び児童の自己決定権を侵害した疑いがある。」等が示されています。

・秋田弁護士会は意見書を県および県内全市町村に送付しました。一市から否定的見解も同意書に記載する旨回答がありました。

・秋田弁護士会の意見書は力強い支えとなっています。議会にも陳情し、フッ素洗口についての否定的な情報の提供を徹底させていきます。 実質的にこのフッ素洗口事業を中止させたいと思っています。

等の報告がありました。

◆このあと、会場の参加者の方たちから発言がありました。

・フロリデーション水の試飲やフッ素洗口に用いられるフッ化ナトリウムは劇薬である。この当たり前の認識が推進する学者や市に乏しい。「適量なら安全」と言っているが、「適量」には個人差がある。人為的ミスもあり得る。推進する学者や市の姿勢に危惧を覚える。

・フロリデーションの水が下水として川に排水されることの環境へのリスクは大きい。この側面からの反対も重要である。

・水道水フロリデーションは人権問題である。

・推進する学者には科学的なデータに基づいた理論がない。むしろ信仰に近いのではないか。だから議論がかみ合わない。

この他、吉川市の水道水フロリデーション反対の運動への応援の声もありました。

予定時刻を30分ほど延長し、熱い思いに包まれた中で会は終了しました。

参加された皆さん、そして協力をしてくださった日本フッ素研究会の皆さん、ありがとうございました。

沖縄や北海道など遠方から参加された方もいらっしゃいました。

水道水フロリデーションは吉川市の問題だけど、決して吉川市だけの問題ではないということを認識しました。

運動はまだまだこれからです。市民の皆さん、そして全国の皆さんと一緒にフロリデーション推進中止に向かって進んでいきたいと思います。

◆最初に 加藤純二氏(内科医)による「フッ化ナトリウム水溶液に対する過敏症/アレルギーの一症例」の報告がありました。

・一部の小学校等で集団フッ化物洗口が行われている。集団フッ化物洗口にはフッ化ナトリウム水溶液が用いられている。

・「フッ化物含有歯磨剤を使うと口腔内に知覚異常・味覚鈍磨がおこる」と言う化学物質過敏症の男性にフッ化ナトリウム水溶液のスクラッチテストを行ったところ陽性であった。

・上記の症例におけるフッ化ナトリウムに対する口腔内有害反応を、局所毒性、化学物質過敏症、アレルギー反応という三つの観点から考察した。

・飲料水にフッ化物を約1ppmの濃度で添加している米国では、公式には「アレルギーや不耐症」の存在を否定しているものの、「人工的フッ素化飲料水による病気」が多数報告され、フッ素が添加されていない飲料水に代えることにより、症状が劇的に改善・消失することが報告されている。

・本症例のように、低いフッ化ナトリウム濃度の洗口液や歯磨剤に含まれるフッ化物が、粘膜や皮膚に即時型のアレルギー反応に似た化学物質過敏症を引き起こす可能性があることが米国の「Hypersennsitive reaction(過敏性反応)」にも示されている。

・文部科学省の「フッ化物洗口マニュアル」Q&Aに、フッ化物洗口について「アレルギーの原因となることもありません。」と記されているが、アレルギーや化学物質過敏症を持つ人が多くなってきた 現在、注意の喚起が必要である。

等が報告されました。

◆次は、近藤武氏 (歯科医師)による「歯のフッ素症(斑状歯)」でした。

・斑状歯とは、永久歯の形成期(出生~10歳の間)に食品以外から、1㎎/日以上のフッ素を摂取することで、歯の形成細胞に障害がおこり萌出後の歯に色調の変化、欠損、硬度低下が起こることをいう。

・フッ素の摂取量 と斑状歯の発生率は正比例している。

水道水に含まれるフッ素が1㎎/ℓになると症状がはっきりした斑状歯が発生する。

・水道法における有害物質等の基準値は50~100倍の安全係数を基準にしている。しかしフッ素の場合安全係数は2倍でありこのことはわずかな管理ミスにより斑状歯が多発することを示している。

・フッ素を摂取しないからといって、むし歯が多発することはない。むし歯とフッ素の関係は疫学的には十分証明されていない。

等の報告がありました。

◆次は子どもの歯と健康を考える会から「吉川市のフッ素化問題についての報告」がありました。

・皆さまには、私たちの活動にご協力いただきありがとうございます。皆さまのお力をお借りして、ここまで活動を続けております。

・この3年間、フロリデーションについて何も知らなかった私たち主婦が、勉強し不安に思い、推進の方の学習会に参加し、一層不安に思い、他の市民の方にも知ってもらうように活動し署名を集めてきました。

・安全性や必要性に疑問を持ち、フロリデーションをやらないでほしいという市民は大勢います。

・市の環境団体も反対を表明しています。

歯科医師の有志の方たちが、意見書を市長に提出しました。

最近では吉川市PTA連合会が吉川市長に反対の意見を伝えました。

・署名用紙をお店に置いて下さった方、団体で協力くださった方、知人に声をかけて署名を集めてくださった方、駅頭やスーパーで署名してくださった方、多くの方に署名をいただき、私たちも勇気をもって署名活動を続けることができました。

・ 今年の8月に7557名の署名をそえて、吉川市長に要望書を提出しました。

・吉川市は依然として推進の立場です。

私たちの声は、吉川市に届いているのでしょうか。

・私たちは推進中止になるまで活動を続けます。

署名活動は今後も続けていきます。

・私たちが笑顔で暮らせる吉川市であるように、子どもたちの未来のために、みんなで一団となって、活動していきましょう。

等の報告がありました。

会場の参加者数人からフロリデーションに反対する意見や励ましの意見がありました。そうするうちに、次々に会場から発言を求める手があがりました。進行の都合で4人の方の報告を行った最後にまとめて質問と意見を受けることになりました。

◆最後に「秋田弁護士会の集団フッ素洗口に関する意見書」について、佐々木クミ氏(集団フッ素洗口を考える県民連絡会事務局)から報告がありました。

・集団フッ素洗口を考える県民連絡会は、2011年3月秋田弁護士会長に対し「日弁連が発した意見書をふまえ、フッ化物による集団洗口事業は凍結を含む再検討をすべき」との見解表明を要請しました。

・2013年3月秋田弁護士会が意見書をとりまとめました。

意見書の内容は「多くの保護者らが洗口事業への参加の可否を判断する唯一の判断材料となる配布資料には否定的意見(集団フッ素洗口は必要性、有効性がなく、危険 性の高いもの等)の存在が記載されておらず、自己決定権に十分配慮していたとは言い難い。保護者及び児童の自己決定権を侵害した疑いがある。」等が示されています。

・秋田弁護士会は意見書を県および県内全市町村に送付しました。一市から否定的見解も同意書に記載する旨回答がありました。

・秋田弁護士会の意見書は力強い支えとなっています。議会にも陳情し、フッ素洗口についての否定的な情報の提供を徹底させていきます。 実質的にこのフッ素洗口事業を中止させたいと思っています。

等の報告がありました。

◆このあと、会場の参加者の方たちから発言がありました。

・フロリデーション水の試飲やフッ素洗口に用いられるフッ化ナトリウムは劇薬である。この当たり前の認識が推進する学者や市に乏しい。「適量なら安全」と言っているが、「適量」には個人差がある。人為的ミスもあり得る。推進する学者や市の姿勢に危惧を覚える。

・フロリデーションの水が下水として川に排水されることの環境へのリスクは大きい。この側面からの反対も重要である。

・水道水フロリデーションは人権問題である。

・推進する学者には科学的なデータに基づいた理論がない。むしろ信仰に近いのではないか。だから議論がかみ合わない。

この他、吉川市の水道水フロリデーション反対の運動への応援の声もありました。

予定時刻を30分ほど延長し、熱い思いに包まれた中で会は終了しました。

参加された皆さん、そして協力をしてくださった日本フッ素研究会の皆さん、ありがとうございました。

沖縄や北海道など遠方から参加された方もいらっしゃいました。

水道水フロリデーションは吉川市の問題だけど、決して吉川市だけの問題ではないということを認識しました。

運動はまだまだこれからです。市民の皆さん、そして全国の皆さんと一緒にフロリデーション推進中止に向かって進んでいきたいと思います。

◆11.24講演会の報告(午前の部)

|

| 11.24ポール・コネット氏講演 |

11月24日吉川市中央公民館にて、日本フッ素研究会と共催で講演会を開催しました。

吉川市や近隣の皆さん、日本フッ素研究会の皆さん、全国各地から応援にきてくれた皆さんなど約260名の参加がありました。

地元の県会議員の中原恵人さんも参加され連帯のご挨拶をいただきました。

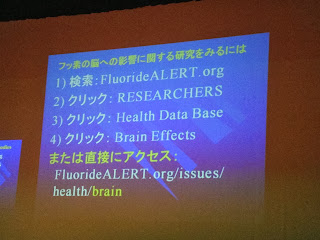

◆午前の部はポール・コネット博士による講演「水道水のフッ素化に反対する科学的根拠」でした。

・公共の水道水にフッ素を入れるべきでない。それはなぜか?

・水道水フッ素化は、フッ素を摂取する人を選べない(幼児,高齢者,腎臓病の患者等)

・水の摂取には個人差があり、摂取量をコントロールできない。

・薬物使用に関するインフォームド・コンセントの権利を侵害する。

・フロリデーションの効果はほとんどない。、

・フッ素は低濃度でも害があり、安全性に多くの疑問がある。歯・骨・脳・分泌器官を障害する毒物であり、フッ素水を飲むことによる弊害がある。

等々について、たくさんのデータを用いてエネルギッシュに話していただきました。

英語のため分かりづらいのではと少し気掛かりでしたが、「わかりやすく興味深かった。」「とても説得力があった。」「熱意が伝わってきた。」等々嬉しい感想をたくさんいただきました。

◆次に筧光夫氏(明海大学歯学部解剖学分野)によるミニ講演「フッ素曝露は骨粗鬆症を促進する」がありました。

・骨粗鬆症は骨の結晶核形成不全が主な原因で、フッ素曝露により、リスクが増加することが実験的所見から認められた。

・水道水フッ素化により引き起こされる斑状歯の原因はエナメル質の結晶核形成不全である。、

・従来フッ素の効果として考えられていた、フッ素イオンの置換によるフロールアパタイトの形成や再石灰化は起こらない。

等々が報告されました。

フッ素推進の学者が「軽度な斑状歯は審美的問題に過ぎない。」と言っていますが、それが科学的に否定されていました。専門用語も多く難しいお話でしたが、もっと勉強したいと思いました。

2013年11月23日土曜日

◆明日 講演会です!

11月17日の吉川市民まつりでは、たくさんの方が「子どもの歯と健康を考える会」のブースを見に来てくださいました。

吉川市の水道水フロリデーション(フッ化物添加)について、話がはずみました。

市内のあちこち、私たちの知らないところで知らない人たちが、フロリデーション反対の署名 を集めてくれたことを知り、頭がさがりました。

ポール・コネット博士の講演会がいよいよ明日となりました。

(講演会のご案内はhttp://kodomonohatokenkou.blogspot.jp/p/blog-page_1545.html )

このような講演会が吉川市で開けるとは思いもよらないことでした。

吉川市民のみなさんのお力と、日本フッ素研究会の方たちの応援のおかげです。

天気予報は明日も晴れ。

紅葉を見に行きたいシーズンではありますが、何卒講演会に足を運んでください。

歯科関係の業界新聞社からの問い合わせ等もあり注目されているようです。

どうぞよろしくお願いいたします。

※ ポール・コネット博士の講演は午前の部です。

午後もフッ素とアレルギー、歯フッ素症などの講演や報告があります。

吉川市のフッ素化問題についての報告もあります。

午後の部もぜひご参加ください。

2013年11月22日金曜日

◆11.24講演会 会場 道案内

ポール・コネット博士の講演会が近づきました。

(講演会のご案内はhttp://kodomonohatokenkou.blogspot.jp/p/blog-page_1545.html )

吉川駅(JR武蔵野線)からの交通手段をご案内します。

吉川市中央公民館 (吉川市 保577 TEL: 048(981)1231 )

はバスで約3分、バスに乗らず歩く場合は約15分です。

バスで行く場合(約3分)

吉川駅北口(改札を出て右方向)のバス乗り場⑤です。

バス乗り場⑤のバスは、メディカルマイ行き,小松川循環,吉川美南駅行きの3種類ありますが、どれも「中央公民館入口」に止まります。

「中央公民館 入口」は乗車してから4つ目のバス停です。

バスを降りたら、進行方向右側が中央公民館です。

吉川駅北口発車時刻(土・日・祝)

8時代は 05分,30分,40分,55分

9時代は 20分,30分,45分

10時代は 10分,20分,35分

徒歩で行く場合(約15分)

吉川駅北口(スーパーライフが見える方)から駅前の大通り(いちょう通り)をまっすぐ進むと信号2つ目に栃木銀行があります。そこを右に曲がり、ずっとまっすぐ行くと着きます。

(栃木銀行のところを右に曲がったら、とにかくまっすぐです。途中で用水路を超え信号を渡り、農協を右手に見ながら行ってください。市民農園が見えたら、その手前右側が中央公民館です。)

(講演会のご案内はhttp://kodomonohatokenkou.blogspot.jp/p/blog-page_1545.html )

吉川駅(JR武蔵野線)からの交通手段をご案内します。

吉川市中央公民館 (吉川市 保577 TEL: 048(981)1231 )

はバスで約3分、バスに乗らず歩く場合は約15分です。

バスで行く場合(約3分)

吉川駅北口(改札を出て右方向)のバス乗り場⑤です。

バス乗り場⑤のバスは、メディカルマイ行き,小松川循環,吉川美南駅行きの3種類ありますが、どれも「中央公民館入口」に止まります。

「中央公民館 入口」は乗車してから4つ目のバス停です。

バスを降りたら、進行方向右側が中央公民館です。

吉川駅北口発車時刻(土・日・祝)

8時代は 05分,30分,40分,55分

9時代は 20分,30分,45分

10時代は 10分,20分,35分

徒歩で行く場合(約15分)

吉川駅北口(スーパーライフが見える方)から駅前の大通り(いちょう通り)をまっすぐ進むと信号2つ目に栃木銀行があります。そこを右に曲がり、ずっとまっすぐ行くと着きます。

(栃木銀行のところを右に曲がったら、とにかくまっすぐです。途中で用水路を超え信号を渡り、農協を右手に見ながら行ってください。市民農園が見えたら、その手前右側が中央公民館です。)

2013年11月16日土曜日

◆吉川市民まつりです

2013年11月10日日曜日

◆ポール・コネット博士の講演 もうすぐです!

11月も半ばを迎え、ポール・コネット博士の講演会も間近になりました。

「お知らせ」のページに博士の写真をアップしました!

ポール・コネット博士の講演を地元吉川で聞ける、すばらしい機会です。

協力してくださった日本フッ素研究会の先生方に感謝します。

吉川市の皆さま、そして近隣の皆さま、ぜひいらしてください。

くわしくは、「お知らせ」のページをごらんください。

「お知らせ」のページに博士の写真をアップしました!

ポール・コネット博士の講演を地元吉川で聞ける、すばらしい機会です。

協力してくださった日本フッ素研究会の先生方に感謝します。

吉川市の皆さま、そして近隣の皆さま、ぜひいらしてください。

くわしくは、「お知らせ」のページをごらんください。

◆日本歯科新聞

11月5日の日本歯科新聞の記事です。

水道水フロリデーションで大久保日歯会長が見解

日本歯科医師会の大久保満男会長は水道水フッ化物添加について「個人的な見解」と前置きした上で、「う蝕の多い時期ならば別だが、現在のように減少している中、効果はあるだろうが劇的な効果には疑問を感じる」との見解を示した。

水道水フロリデーションで大久保日歯会長が見解

日本歯科医師会の大久保満男会長は水道水フッ化物添加について「個人的な見解」と前置きした上で、「う蝕の多い時期ならば別だが、現在のように減少している中、効果はあるだろうが劇的な効果には疑問を感じる」との見解を示した。

◆日本の水

|

| 稲刈りの終わった田んぼ 市内で(木売) |

新米のおいしい季節になりました。

お米を作ってくださった農家の方々、そして日本の自然に感謝します。

水資源にめぐまれた日本は古来から「豊芦原の瑞穂の国(とよあしはらのみずほのくに)」 という、うるわしい呼び名をもっています。

日本の水道水の源水(地下水や河川)のフッ素濃度を調べてみると、ほとんどの地域が0.1ppm前後です。

地下水がフッ素を含む岩盤を通過するうちに、浸みだしたもののようです。

「日本の名水」の中には、更に低く、0.05ppmや0.05ppm未満(検出限界)というものもあります。

水道水フロリデーションの0.8ppmとは大きく異なる数字です。

2013年11月1日金曜日

◆宝塚市の広報誌

|

| ヒメリンゴ 市内で(きよみ野) |

兵庫県宝塚市の広報誌には、毎月水道水のフッ素濃度が掲載されています。

宝塚市は、もともと天然の状態で、地下水や河川にフッ素が多く含まれている地域です。

1970年代はじめ、市では人口の急増に対応するため、上水道の設備を増設しました。ところが新しく取水源となった地下水や河川に高濃度のフッ素が含まれていたため、市民に斑状歯(歯フッ素症)の被害 が出ました。

このときの宝塚市斑状歯専門調査会の市長への最終報告書(1974年)は、「斑状歯第二次健診結果」において、フッ素濃度0.4~0.5ppmで50%以上の斑状歯が発生している事態を重視し、

「宝塚市における給水中の暫定管理基準フッ素濃度は

0.4~0.5ppmを上限とする」としています。宝塚市ではそれ以来、毎月市の広報誌で水道水のフッ素濃度を公表し、市民の安全と安心に努めています。

兵庫県宝塚市 広報 2013年11月号のリンクです。

15頁に「水道水フッ素およびその化合物の検査結果」が掲載されています。

http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/le_html/kouhou/k_pdf/251101/1-36.pdf

私たちの吉川市健康増進課では、むし歯予防のために水道水にフッ化物を添加して、フッ素濃度を0.8ppmまで引き上げようと推進しています。

これは危険なことではないでしょうか。

2013年10月30日水曜日

◆1分で読める 「WHOは言っている」

|

| コスモス 市内で |

「水道水フロリデーションはWHOが推奨している。」「安全性は確立されている。」 と推進する方たちは言います。一方、WHOは次のことも言っています。

WHOテクニカル・レポート・シリーズ846 (1994年) より

(以下は要約です。詳しくは「WHOは言っている・・・ その1,その2」をお読みください。)

① 50年も前から、飲料水中の最も適正なフッ化物の濃度は1.0mg/l (ppm)とされてきた。

しかし、これらの基準が世界のすべての地域で適正だとは言えなくなってきた。幾つかのアジア地区では、ガイドラインに準じた基準でも歯のフッ素症の発現と程度が過度に高いところがある。

② 香港は、1961年に水道水のフッ化物添加を始めて以来数回にわたって飲料水のフッ化物濃度を調整し、暑い季節と涼しい季節の濃度を 変えたりして年間を通した適正な濃度を見出す努力をしてきた。アメリカ合衆国公衆衛生局のガイドラインによれば、香港の至適濃度は約0.8mg/l (ppm) となっている。しかしながら、子どもたちの歯のフッ素症は、いまだに無視できないほど高いレベルにある。このため、1988年には濃度をいくつかの段階を決めて0.5mg/l (ppm) まで落とした。

③ 水道水フッ化物添加を導入する際は、地域におけるむし歯のレベルが高いか中程度かまたはむし歯の増加傾向が明らかであることが、必要条件である。

④ どんなところに住んでいる人でも、フッ化物配合歯磨剤の使用に加えて食品や飲料から著しい量のフッ化物を、ほとんど知らないうちに摂取している。

歯のフッ素症の潜在的な増加を防ぐために公衆衛生の管理者は、むし歯予防のフッ化物応用を導入する前に住民のあらゆるフッ化物摂取の状況を知っておくべきである。

2013年10月29日火曜日

◆WHOは言っている テクニカルレポート846 その2

|

| コスモス 市内で |

前回(10月26日)につづきWHOについてです。

吉川市健康増進課や推進派の学者は、水道水フロリデーションについて「WHOが推奨している」、「権威のある機関がいっているのだから」と繰り返し言っています。

しかし、1994年に発表されたWHOテクニカルレポート846を読むと、いろいろな注意事項や制限が盛り込まれており、健康増進課や推進派の学者から受けるWHO像とは異なる印象を受けます。

私たちは、WHOがどうあれ、水道水フロリデーションに反対ですが、

WHOが本当にどんなことを言っているのか知ることも意味があると思うので、以下気になったことを報告します。 10月26日の分と合わせてお読みください。

なお、引用は日本語訳「フッ化物と口腔保健-WHOのフッ化物応用と口腔保健に関する新しい見解-」 (日本語監修:高江州 義矩 訳:眞木吉信他 一世出版)(*注) を用いています。

◆ 第7章 飲料水中のフッ化物

7.4 飲料水中の適正なフッ化物レベル

(少し長いですが 引用します。)

50年も前からのDeanの研究によって、飲料水中の最も適正なフッ化物の濃度は1.0mg/l (ppm)とされている。 彼のいう“最適 most appropriate” とは、歯のフッ素症の発現を受容できる最低限度に抑え、かつ最大のう蝕減少が可能な濃度を意味したものである。

しかし、暑い気候の人々は、普通の気候の人々に比べて多量の水を飲むため、この1.0mg/l (ppm) という値は0.7-1.2mg/l (ppm) と幅を持たせたものに改善された。つまり、平均気温の高い地域では、飲料水中のフッ化物レベルはより低いレベルが推奨される。アメリカ合衆国の公衆衛生局は、1962年にこの濃度幅を飲料水中のフッ化物濃度の基準として採用し、それ以降現在でも広く使われている。

しかしながら、1990年代までに、これらの基準が世界のすべての地域で適正だとは言えなくなってきたのである。アメリカ合衆国でさえ、エアー・コンディショニングの出現や加工された食品とソフトドリンクの消費の増加、さらにはほかの由来源からのフッ化物の増加がみられ、これまで基準としてきた前提を過去のものとしてしまった。

世界の他の地域でも、特にアフリカとアジアの熱帯と亜熱帯地域では、多くの異なる人種と文化によって食習慣が変化に富んでいるため、推奨されている濃度幅はおそらく適正とはいえないだろう。幾つかのアジア地区では、確かにガイドラインに準じた基準でも歯のフッ素症の発現と程度が過度に高いところがある。

たとえば香港は、1961年に水道水のフッ化物添加を始めて以来数回にわたって飲料水のフッ化物濃度を調整し、暑い季節と涼しい季節の濃度を変えたりして年間を通した適正な濃度を見出す努力をしてきた。アメリカ合衆国公衆衛生局のガイドラインによれば、香港の至適濃度は約0.8mg/l (ppm) となっている。しかしながら、子どもたちの歯のフッ素症は、いまだに無視できないほど高いレベルにある。このため、1988年には濃度をいくつかの段階を決めて0.5mg/l (ppm) まで落とした。

1962年に定められたアメリカ合衆国公衆衛生局のガイドラインのリストに載っている年間気温に基づく飲料水中の推奨されるフッ化物濃度のレベルは、世界の熱帯および亜熱帯で使用するには好ましいものではない。なぜならば、それらの地域での応用は、期待された歯のフッ素症のレベルよりも高かったからであり、これらの地域にとっては推奨された濃度が高すぎたことを意味していると思われる。したがって、寒い気候の地域でも1.0mg/l (ppm)の濃度が上限であり、そして、いま香港で使用されたりメキシコ湾にのぞむアメリカの諸州で推奨されている0.5mg/l (ppm) が適正な下限濃度であると推測される。

(この章の終わりに「訳注」があります。その一部を抜粋します。)

訳注:(一部抜粋)

(香港に関しては)中国系住民の食習慣として、常用食に骨入りのスープを飲用しているので骨中フッ化物の摂取量が過剰なフッ化物摂取の一因になることも考えられるということである。あり得ることと考えられる一面もある。

以上引用しました。

「飲料水中の適正なフッ化物濃度」を見出すため(まだ見出されていなかった?!)、実例と照らしながら数値を補正して努力している様子がうかがえました。

香港のことも参考になりました。

◆ 第13章 フッ化物の多重暴露

以下引用します。

飲料水にフッ化物が添加されている地域ではフッ化物配合歯磨剤で歯みがきをしているし、どんなところに住んでいる人でも、フッ化物配合歯磨剤の使用に加えて食品や飲料から著しい量のフッ化物を、ほとんど知らないうちに摂取している。

いくつものソース(源)からのフッ化物の暴露は、有益な場合もまた望ましくない場合もある。フッ化物がう蝕の予防に働く幾つかの手段としては十分有効であるが、歯のフッ素症の潜在的な増加もまた考慮されなければならない。

(中略)

公衆衛生の管理者は、う蝕予防のフッ化物プログラムを導入する前に住民のあらゆるフッ化物暴露の状況を知っておくべきである。

引用は以上です。

安全性のうえで大切なのは、一人一人のフッ化物の総摂取量であるとWHOはいっています。

日本人の食文化として、緑茶を日常的に飲むことや、魚を多く食べることがあります。これらは、フッ素を比較的多く含む食品です。個人についてみれば、水のかわりにもっぱらお茶を飲む人もいれば、まったく飲まない人もいるでしょう。千葉県の海沿いではイワシをたくさん食べることが知られています。「住民のフッ化物暴露(摂取)の状況」は一様でなく一人一人異なります。

健康増進課や推進派の学者はこの点をどう考えているのでしょう。

「適正なフッ化物濃度」を見出すことができるのでしょうか。香港のように、やってみないとわからない、ということにならないでしょうか?

以上WHOテクニカルレポート846についてみてきました。

(*注)この翻訳には誤訳が多いという指摘があり、薬害オンブズパースンが原文とともに、誤訳の訂正を発表していますので紹介します。

WHO(世界保健機関)テクニカル・レポート・シリーズ 846

「フッ化物と口腔保健」の日本語翻訳版の誤訳問題 (インターネットで検索できます。)

今回こちらも参考のため読みました。

(私たちが引用に用いた部分は、大きな誤訳問題に抵れる個所ではなかったので、おおむね正しく翻訳されているようです。)

2013年10月26日土曜日

◆WHOは言っている テクニカルレポート846 その1

|

| コスモス 市内で |

WHO(世界保健機関)は1969年に総会で水道水フッ素化の決議を行い、1975年に水道水フッ素化推進を再勧告、1978年に再再度水道水フッ素化を各国政府に勧告しています。

そして、1994年にテクニカルレポート846「フッ化物と口腔保健」を発表しています。

この日本語訳「フッ化物と口腔保健-WHOのフッ化物応用と口腔保健に関する新しい見解-」 (日本語監修:高江州 義矩 訳:眞木吉信他 一世出版) を読んでみました。

気になる点がいくつかあったので報告します。皆さまのご参考になれば、と思います。

◆ 第7章 飲料水中のフッ化物

7.7(水道水フッ化物添加の)導入の必要条件

この項の筆頭に

・ 地域におけるう蝕(むし歯)のレベルが高いか中程度かまたはう蝕の増加傾向が明らかであること。

とあります。現在の日本(吉川市)はこれに該当するのでしょうか?

平成23年度、吉川市の中学1年生のむし歯有病者率(治療済みも含む)は29.9%、一人平均むし歯本数(治療済みも含む)は0.56本です。

もしも必要条件を満たしていない場合は、実施にふさわしくないということになります。 (つまり、歯フッ素症のリスクを侵してまで実施しても効果はあまり期待できない、ということになるのでは?)

◆第14章 推奨

第14章は最終章です。ここは15項目の箇条書きになっています。その7番目に

7.地域の水道水フッ化物添加は安全で費用便益性が高く、社会的に合意が得られ実行可能なところでは導入されそして継続されるべきである。

飲料水中の至適フッ化物液度(濃度)は一般的に0.5~1.0mg/l (ppm)の範囲内であろう。

とあります。

※至適フッ化物濃度とは、「歯のフッ素症の発現を受容できる最低限度に抑え、かつ最大のう蝕(むし歯)減少が可能な濃度のこと」だそうです。

※第14章に先立って、第7章の7.4に、 これまで1.0ppmが適正なフッ化物濃度とされてきたが、これらの基準が世界のすべての地域で適正だとは言えなくなってきた。いくつかのアジア地域では、ガイドラインに準じた基準でも、歯のフッ素症の発現が過度に高いところがある。0.5ppmが適切な下限濃度であろうと思われる。(以上要約)という内容があります。

私たちは、フッ化物濃度の数値にかかわらず、水道水フッ化物添加そのものに反対ですが、

WHOが 0.5~1.0mg/l (ppm)の範囲内と発表しているのを知って意外に思いました。

健康増進課や推進派の学者(小林清吾元教授など)が「1ppm程度の濃度が理想的」とたびたび言っているので、WHOもそう言っているのだろうと思いこんでいました。

ところが、WHOは以前はそう言っていましたが、このテクニカルレポートでは、歯フッ素症の発症を危惧して 0.5~1.0mg/l (ppm)の範囲内と言い直しているのです。

そうなると、健康増進課の言う「吉川市で実施する場合は濃度0.8ppm」という数値の整合性が問題になってきます。

この0.8ppmの根拠は「水道法の水質基準だから」とのことですが、この水質基準は水道水中のフッ化物を除去するための基準値です。これを超えてはならないという値であり、少なければ少ないほどよいという発想が基本にあります。濃度0.5~1.0mg/l (ppm)の範囲内で0.5でも0.6でも0.7でもなく、「濃度が0.8ppmになるよう添加する」 ということの根拠としては、かなり荒っぽいものだと思います。

日本の歯フッ素症のことが知りたくて、「地域性 歯牙フッ素症」(近藤 武著 (財)口腔保健協会発行)を読んでみました。

兵庫県宝塚市や、青森県北津軽、長野県麻績村等、天然の状態で地下水などのフッ素濃度が高い地域の調査をふまえて、歯フッ素症について論じた本です。

それによれば、日本において、歯フッ素症が発生する飲料水中フッ素濃度の境界域は0.4~0.5ppmとなっていました。

気になった点はまだあるのですが、今回は以上2点を報告します。

2013年10月23日水曜日

◆講演会のご案内 ポール・コネット博士来日

・・・吉川市の水道水にフッ素を入れないで・・・

11月24日(日) 吉川市中央公民館

午前の部・・・記念講演 10時~12時

午後の部・・・講演と報告 13時~15時

参加費無料

午前の部・・・ 記念講演 (*字幕あり) 10時~12時

「水道水のフッ素化に反対する科学的根拠」

講師 : ポール コネット博士

ニューヨーク・セントローレンス大学前教授(化学) ,FAN(反フッ素ネットワーク)代表

プロフィール

環境問題、特にダイオキシン問題で著名。

全米各州をはじめ、世界40か国以上で講演。

日本でも市民団体や自治体の招きを受け、たびたび来日し講演を行っている。

世界各国のフッ素研究者、環境化学者、市民運動家を結集して、FAN(反フッ素ネットワーク)を結成し水道水フロリデーション廃止の活動をつづけている。

午後の部・・・講演と報告

●13:00~13:40 フッ素洗口液に対する化学物質過敏症/

アレルギーの男性―症例 加藤 純二氏(医師)

●13:40~14:10 歯のフッ素症(斑状歯) 近藤 武氏(歯科医師)

●14:10~14:40 吉川市のフッ素化問題についての報告

子どもの歯と健康を考える会

●14:00~15:00 秋田市弁護士会の

集団フッ素洗口に関する意見書

佐々木 クミ氏(集団フッ素洗口を考える県民連絡会事務局)

この講演会は日本フッ素研究会と共催で開催します。

*日本フッ素研究会: フッ素化の問題や、正しいむし歯予防のあり方を研究する、医師・歯科医師・研究者を中心とした学術団体です。

11月24日(日) 吉川市中央公民館

午前の部・・・記念講演 10時~12時

午後の部・・・講演と報告 13時~15時

参加費無料

午前の部・・・ 記念講演 (*字幕あり) 10時~12時

「水道水のフッ素化に反対する科学的根拠」

講師 : ポール コネット博士

ニューヨーク・セントローレンス大学前教授(化学) ,FAN(反フッ素ネットワーク)代表

|

| ポール・コネット博士 |

プロフィール

環境問題、特にダイオキシン問題で著名。

全米各州をはじめ、世界40か国以上で講演。

日本でも市民団体や自治体の招きを受け、たびたび来日し講演を行っている。

世界各国のフッ素研究者、環境化学者、市民運動家を結集して、FAN(反フッ素ネットワーク)を結成し水道水フロリデーション廃止の活動をつづけている。

午後の部・・・講演と報告

●13:00~13:40 フッ素洗口液に対する化学物質過敏症/

アレルギーの男性―症例 加藤 純二氏(医師)

●13:40~14:10 歯のフッ素症(斑状歯) 近藤 武氏(歯科医師)

●14:10~14:40 吉川市のフッ素化問題についての報告

子どもの歯と健康を考える会

●14:00~15:00 秋田市弁護士会の

集団フッ素洗口に関する意見書

佐々木 クミ氏(集団フッ素洗口を考える県民連絡会事務局)

この講演会は日本フッ素研究会と共催で開催します。

*日本フッ素研究会: フッ素化の問題や、正しいむし歯予防のあり方を研究する、医師・歯科医師・研究者を中心とした学術団体です。

2013年10月14日月曜日

2013年10月9日水曜日

◆10月,11月の予定

◆10月の学習交流会はお休みします。

◆11月17日(日) 吉川市民まつり

10時から おあしす・永田公園(よしかわ富士)

◆11月24日 (日) 講演会 (ポール・コネット博士 来日予定)

10時から 中央公民館

2013年10月8日火曜日

◆9月の学習交流会の報告です

9月21日、学習交流会を行いました。

最初に会の代表から、署名活動の報告がありました。

8月22日の署名第1次提出(7557名)がテレビや新聞に報道されたので、より多くの市民の方に吉川市の現状を知っていただく機会となったこと、吉川市以外にお住まいの方からも、支援のメール等いただいたことなどの報告がありました。

新聞記事の市長のコメント を見ると、市はこれまでの姿勢を変えるつもりはなさそうです。

フロリデーション推進中止が実現するまで、運動を続けていくこと、引き続き署名活動を行うこと、市長懇談を再度申し込むことなどの報告がありました。

ミニ学習会はポール・コネット博士の講演録「化学者としてフッ素化に反対する」(2001年日本にて)を読みました。

ポール・コネット博士は、ダイオキシンの問題等で有名ですが、水道水フロリデーションに反対する活動も精力的に行っています。

講演録から一部引用します。

推進派が信じていることのひとつに、フッ素は骨の密度を高めるということがあります。骨粗鬆症で骨密度の低くなった患者にフッ素を投与するという治療手段があります。実際彼らは更年期の女性に1日当たり25~75mgフッ素を投与して腰部骨折を減らそうとしたのですが、残念なことに骨折はかえって増加してしましました。フッ素は骨を硬くはするのですが、同時にモロくしてしまう事も分かったのです。

科学的な立場からフッ素を考えた場合、高濃度のフッ素が有毒であることは、スプーン一杯のフッ化ナトリウムで大人が死ぬということ、カルシウムの代謝を障害するということ、酵素毒性があるということなどには疑問の余地がありません。これらはいずれも、研究で簡単に確かめられることです。

水道水フロリデーションの初期、つまり1950年代に水道水フロリデーションに反対した人たちの多くは生化学者たちでした。 なぜなら彼らは、実験で酵素の作用を阻害させるためにフッ素を使っていたからなのです。ですから、14人ものノーベル賞受賞学者が、水道水フロリデーションに反対しているのです。

講演録の最後のまとめの部分を紹介します。

①フッ素が歯に良いということは、誇張された説でしかありません。むし歯予防効果は、あるとしても局所的なもので、全身的なものではありません。

②水道水フロリデーションによる歯牙フッ素症(斑状歯)は最初の見積もりの3倍 も多く発生しています。

③フッ素は骨に蓄積し骨肉腫、関節炎、腰部骨折を引き起こします。

④脳の松果体に蓄積し障害(早熟化)を与えます。

⑤甲状腺機能を低下(更年期障害を増加)させます。

⑥Gタンパクと結びついて、環境ホルモンとして働きます。

⑦米国の水道水フロリデーションに使われているフッ素ケイ酸は工場の廃液であり、安全性の研究がなされたことは一度もありません。

⑧水道水フロリデーションは、「医者は患者に害をあたえてはいけない。」、「十分な説明の結果、同意を得るという、インフォームド・コンセント」などの医療倫理の原則に反します。

⑨水道水フロリデーションは、常識の問題、科学の問題、倫理的判断の問題、予防原則の問題、大衆討論の問題などの重要な問題を脅威にさらしてきました。

⑩水道水フロリデーションを推進している学者たちは、この5年ほど前から、私との討論を避けるようになってきました。ある論説の如きは、「論争することで水道水フロリデーションの反対論に、あたかも科学的根拠があるかのような幻想を大衆にあたえる」ので、論争をするなとまで言っております。

⑪私の考えは、一言でいえば「危険は避けよ。疑わしき物は使うな」ということであります。これが、毒性環境化学物質に対処する人間の知恵なのであり、現在確立しつつある「予防原則」という言葉の真意なのであります。

最初に会の代表から、署名活動の報告がありました。

8月22日の署名第1次提出(7557名)がテレビや新聞に報道されたので、より多くの市民の方に吉川市の現状を知っていただく機会となったこと、吉川市以外にお住まいの方からも、支援のメール等いただいたことなどの報告がありました。

新聞記事の市長のコメント を見ると、市はこれまでの姿勢を変えるつもりはなさそうです。

フロリデーション推進中止が実現するまで、運動を続けていくこと、引き続き署名活動を行うこと、市長懇談を再度申し込むことなどの報告がありました。

ミニ学習会はポール・コネット博士の講演録「化学者としてフッ素化に反対する」(2001年日本にて)を読みました。

ポール・コネット博士は、ダイオキシンの問題等で有名ですが、水道水フロリデーションに反対する活動も精力的に行っています。

講演録から一部引用します。

推進派が信じていることのひとつに、フッ素は骨の密度を高めるということがあります。骨粗鬆症で骨密度の低くなった患者にフッ素を投与するという治療手段があります。実際彼らは更年期の女性に1日当たり25~75mgフッ素を投与して腰部骨折を減らそうとしたのですが、残念なことに骨折はかえって増加してしましました。フッ素は骨を硬くはするのですが、同時にモロくしてしまう事も分かったのです。

科学的な立場からフッ素を考えた場合、高濃度のフッ素が有毒であることは、スプーン一杯のフッ化ナトリウムで大人が死ぬということ、カルシウムの代謝を障害するということ、酵素毒性があるということなどには疑問の余地がありません。これらはいずれも、研究で簡単に確かめられることです。

水道水フロリデーションの初期、つまり1950年代に水道水フロリデーションに反対した人たちの多くは生化学者たちでした。 なぜなら彼らは、実験で酵素の作用を阻害させるためにフッ素を使っていたからなのです。ですから、14人ものノーベル賞受賞学者が、水道水フロリデーションに反対しているのです。

講演録の最後のまとめの部分を紹介します。

①フッ素が歯に良いということは、誇張された説でしかありません。むし歯予防効果は、あるとしても局所的なもので、全身的なものではありません。

②水道水フロリデーションによる歯牙フッ素症(斑状歯)は最初の見積もりの3倍 も多く発生しています。

③フッ素は骨に蓄積し骨肉腫、関節炎、腰部骨折を引き起こします。

④脳の松果体に蓄積し障害(早熟化)を与えます。

⑤甲状腺機能を低下(更年期障害を増加)させます。

⑥Gタンパクと結びついて、環境ホルモンとして働きます。

⑦米国の水道水フロリデーションに使われているフッ素ケイ酸は工場の廃液であり、安全性の研究がなされたことは一度もありません。

⑧水道水フロリデーションは、「医者は患者に害をあたえてはいけない。」、「十分な説明の結果、同意を得るという、インフォームド・コンセント」などの医療倫理の原則に反します。

⑨水道水フロリデーションは、常識の問題、科学の問題、倫理的判断の問題、予防原則の問題、大衆討論の問題などの重要な問題を脅威にさらしてきました。

⑩水道水フロリデーションを推進している学者たちは、この5年ほど前から、私との討論を避けるようになってきました。ある論説の如きは、「論争することで水道水フロリデーションの反対論に、あたかも科学的根拠があるかのような幻想を大衆にあたえる」ので、論争をするなとまで言っております。

⑪私の考えは、一言でいえば「危険は避けよ。疑わしき物は使うな」ということであります。これが、毒性環境化学物質に対処する人間の知恵なのであり、現在確立しつつある「予防原則」という言葉の真意なのであります。

◆9月19日駅頭署名を行いました

9月19日夕刻、吉川駅頭で署名活動を行いました。第1次署名提出(8月22日)の報告のチラシも配りました。

いつもよりたくさんの方が署名集めとチラシまきに参加してくれました。

いつもは、余りがちなチラシも、足りなくなるくらいでした。

20代の若い人がチラシを配ってくれたので、終わってから「どうでした?」と聞いたら、

「『もう署名しました。』と向こうから声をかけてくれる方が何人もいて、嬉しかったです。3人で並んで配ったのでけっこう楽しかったですよ。」とのこと 。

それはよかったです。また、手伝いにきてくださいね。

ご協力いただいた市民の皆さま、ありがとうございました。

いつもよりたくさんの方が署名集めとチラシまきに参加してくれました。

いつもは、余りがちなチラシも、足りなくなるくらいでした。

20代の若い人がチラシを配ってくれたので、終わってから「どうでした?」と聞いたら、

「『もう署名しました。』と向こうから声をかけてくれる方が何人もいて、嬉しかったです。3人で並んで配ったのでけっこう楽しかったですよ。」とのこと 。

それはよかったです。また、手伝いにきてくださいね。

ご協力いただいた市民の皆さま、ありがとうございました。

◆7月 学習交流会フリートーク編 魚つかみ取り大会

7月21日、学習交流会を行いました。

前半はミニ学習会,後半はフリートークでした。

フリートークの中で7月20日の魚つかみ取り大会(吉川市コミュニティー協議会主催)のことが話題になりました。

当日は天気もよく、家族連れでにぎわい盛り上がりました。

コミュニティー協議会のみなさんが、かいがいしくいろいろお世話してくださいました。

そのなかでひとつ、気がかりなことがありました。

魚つかみ取り大会には給水所が設けられ麦茶が提供されていましたが、その麦茶はフロリデーション水で作られていました。

「フッ素利用をすすめる女性の会」の会員さんと健康増進課の職員さんで配っていました。

「給水所」の看板がなければ、吉川市のイベントでときどき見かける「フロリデーション水の試飲会」とあまり変わらないので、いつもの試飲会をやっている、と思った方もいるようです。

試飲会ならともかく、給水所は吉川市のふつうの水を使わなくてはまずいんじゃないでしょうか?

フロリデーション水を飲みたくない人は給水所を利用できません。

「来年は改善してもらいたいね。」と参加者で話し合いました。

前半はミニ学習会,後半はフリートークでした。

フリートークの中で7月20日の魚つかみ取り大会(吉川市コミュニティー協議会主催)のことが話題になりました。

当日は天気もよく、家族連れでにぎわい盛り上がりました。

コミュニティー協議会のみなさんが、かいがいしくいろいろお世話してくださいました。

そのなかでひとつ、気がかりなことがありました。

魚つかみ取り大会には給水所が設けられ麦茶が提供されていましたが、その麦茶はフロリデーション水で作られていました。

「フッ素利用をすすめる女性の会」の会員さんと健康増進課の職員さんで配っていました。

「給水所」の看板がなければ、吉川市のイベントでときどき見かける「フロリデーション水の試飲会」とあまり変わらないので、いつもの試飲会をやっている、と思った方もいるようです。

試飲会ならともかく、給水所は吉川市のふつうの水を使わなくてはまずいんじゃないでしょうか?

フロリデーション水を飲みたくない人は給水所を利用できません。

「来年は改善してもらいたいね。」と参加者で話し合いました。

2013年10月7日月曜日

◆7月の学習交流会の報告 推進派のチラシを読む

7月21日、学習交流会を行いました。

前半はミニ学習会、後半はフリートークを行いました。

ミニ学習会

吉川市フロリデーション推進協議会発行のチラシ

「正しい理解で守れるみんなの健康 水道水フロリデーション」 を読む

7月11日に健康増進課との懇談会がありました。

http://kodomonohatokenkou.blogspot.jp/2013/08/blog-post.html

「私たちの意見を『誤った情報』と言われていますが、私たちの情報の間違えているところを具体的に教えてください。」という質問をしました。その回答として、

「このチラシをお読みください。」と配られたのが上のチラシです。

(健康増進課長は吉川市フロリデーション推進協議会の顧問を務められています。)

このチラシを読み検討しました。

◆水道水フロリデーションでフッ素の取り過ぎの危険性?ありません についての検討

チラシに「水道水フロリデーションでは、一生涯飲用してもフッ化物の取り過ぎにならないよう、水道法で認められた基準0.8ppm以下で濃度調整されていますから、健康に良い影響しか与えません。」と書いてあります。

①河川の水には地質由来のフッ素が微量に含まれているため、河川を源水とする水道水にもフッ素がわずかに含まれています。

吉川市の水道水のフッ素濃度は約0.1ppmです。これは日本の水道水の平均的な値とほぼ同じです。(※1ppmは百万分の1のことです。1ppmの濃度は1mg/リットルに相当します。)

水道水フロリデーションが実施されると、水道水にフッ化物が添加されフッ素濃度が0.8ppmに引き上げられるので、水道水から摂取するフッ素の量は通常の約8倍になります。

② 1970年代初めに兵庫県宝塚市で高濃度のフッ素が含まれた水道水(取水源の地下水や河川が原因)を給水してしまい、住民に斑状歯(歯フッ素症)の被害 が出ました。このときの最終報告は

0.4~0.5ppmで50%以上の斑状歯が発生している事実を重視し、「宝塚市における給水中の暫定管理基準フッ素濃度は.0.4~0.5ppmを上限とする。」としています。そして現在も毎月市の広報誌で水道水のフッ素濃度を公表しています。

これらを考えると、フッ化物を人為的に添加して0.8ppmまで引き上げるということは避けた方がよいと思います。

③水道法における水質基準は、有害物質を除去する基準であって、添加する基準ではありません。有害物質は少なければ少ないほどよい、というのが水道法の発想です。この基準値をフッ素添加の安全性の根拠にするのは筋違いです。

◆水道水フロリデーションを中止した国がいくつもある? 新たな開始の方が多い についての検討

①フロリデーションの中止・開始の動きは国単位ではなく、自治体単位で見るべきでしょう。

また、フロリデーションの安全性が、中止した国(自治体)と開始した国(自治体)の数の多さで決まるわけでもありません。

中止した国(自治体)の理由に注目することが、安全を考える上で参考になると思います。

②中国広州市では1965年から水道水をフッ素化しましたが、1976年の調査でむし歯は63.9%から、27,5%に減りましたが、斑状歯が1.1%から47.2%に増えました。

1983年「害多く益少なし」という理由で水道水フッ素化が中止になりました。

◆吉川市は水道水フロリデーションの実験台? 健康づくりに役立ちます についての検討

チラシに「WHOを始め世界の150を超える医学・保健の専門機関が推奨し、既に効果と安全性が確立している方法ですから、吉川市民の健康づくりに役立つだけです。」と書いてあります。

WHOが総会で水道水フッ素化推進を決議したのは1969年です。

1994年WHOのテクニカルレポート846「フッ化物と口腔保健」では、フッ素の過剰摂取についての懸念、フッ素洗口について6歳未満は禁忌など16項目を勧告しています。

WHOが、フッ素応用について、全面的推奨から制限付き推奨へと変わりつつある、その変化の方向に目を向けることが大切ではないでしょうか。

◆日本では米軍基地以外フロリデーションをしていない? 誤りです についての検討

チラシに 「自然の状態で、むし歯予防に適正なフッ化物濃度の水源を利用している水道水が日本でも数か所あります。」と書いてあります。

① 私たちが問題にしているのは、人為的に水道水にフッ化物を添加することです。これは、現在、国内では米軍基地以外に行われていません。

②上のチラシにある、国内の数か所の地域の様子を知りたいです。詳しく教えてください。

◆水道水フロリデーションは環境汚染に繋がる? なりません

についての検討

チラシに 「フッ化物濃度は土壌で280ppm、海水で1.3ppmなので0.8ppmのフロリデーション水が接した部分は薄まるだけです。」と書いてあります。

①海や土壌に雨がふったり、河川の水が海に流れ込んだり、このような自然の水循環の結果、フッ化物の濃度の平均が土壌で280ppmであり、海水で1.3ppmということです。ここに人為的にフッ化物を添加すれば、フッ化物濃度は高まります。

吉川市でフロリデーションを実施した場合、フッ化ナトリウムだと年間約11トン必要です。

海全体の平均濃度ではなく、フロリデーション水が河川に排水される流域や、河川が海へ注ぎ込む地点などの環境への影響を慎重に調べる必要があると思います。

② チラシに「自然界におけるフッ化物は輪廻しており、その総量は変わりません。」 と書いてあります。

フッ化物は化合物なので、化学反応によって総量は変わりますが、フッ素は元素なので総量は変わりません。(放射性同位元素などの例外はあるものの、フッ素に限らず各元素の総量は、それぞれ一定です。)

この元素一般の基本的性質を述べても、環境汚染に繋がる?なりませんの説明にはなりません。何を示したいのか不明です。

フッ素がどういう状態でどこにあり、どんなふるまいをするか、調べることが大切だと思います。

◆赤ちゃんや子どもは大丈夫? 心配ありません

についての検討

2006年11月のアメリカ歯科医師会会報に「幼児が、水でといた粉ミルクを摂取することにより、過剰量のフッ化物に暴露される可能 性を指摘する研究がある」そして「もし粉ミルクをとくのなら、保護者はフッ化物の入っていない、あるいは低濃度の水の利用を考えるべきである」と記されています。

粉ミルクを溶かすのに適さない水道水は、年上の子どもにとってもよいはずはありません。日本の水道水は世界に誇れる品質です。もっと大切にしたいものです。

◆水道水フロリデーションは選べない?選べます

についての検討

①「フロリデーションされていない現在も水道水を利用するか否かを選べるように、フロリデーションされても利用するか否かを選べます。」と書いてあります。

飲みたくない人は飲まなければよい、と言っているようです。健康増進課との懇談会でこの文章の意味をたずねると、「それは、誤解です。」との回答でした。確かに行政が水道水の公共性について理解していないはずはないので、「飲みたくない人は飲まなければよい。」と言うとは考えにくいことです。この文章はいったいどんな意味でしょうか。

②「公共水道を通して歯や骨の健康が守りやすくなる生活環境にするか否かを地域のみんなで考えて選べます。」と書いてあります。

これは住民投票を行うということでしょうか。

◆水道水フロリデーションの必要性が極めて低い? 必要性は極めて高いです についての検討

①平成23年度学校保健統計調査では、12歳児の平均むし歯本数は、埼玉県で0.90本です。吉川市では0.56本です。これは、治療済みの歯も含めた本数です。

私たち親世代が子供だったころと比較にならないほどむし歯は減っています。

②2000年にイギリスのヨーク大学で、水道水フロリデーションの安全性について、世界中から論文を集めて、再検討した研究報告書によれば、水道水フロリデーションによって子供のむし歯発症率は14.6%減るけれど、斑状歯は48%増えると報告されています。

水道水フロリデーションによってむし歯の発生がゼロになるわけではなく、約14,6%減少します。14.6%の減少のために水道水にフッ化物を添加しますか?

③フッ素はほとんどの歯磨き粉に含まれています。必要ならば、歯科医院で、フッ素塗布等の処置を受けることもできます。

フッ素を使いたい人も使いたくない人も、それぞれが納得できる常識的な方法がいくつもあるのに、なぜ公共の水にフッ化物を添加するという強制的な方法に力をいれるのでしょう。

前半はミニ学習会、後半はフリートークを行いました。

ミニ学習会

吉川市フロリデーション推進協議会発行のチラシ

「正しい理解で守れるみんなの健康 水道水フロリデーション」 を読む

|

| チラシ 表 |

|

| チラシ 裏 |

7月11日に健康増進課との懇談会がありました。

http://kodomonohatokenkou.blogspot.jp/2013/08/blog-post.html

「私たちの意見を『誤った情報』と言われていますが、私たちの情報の間違えているところを具体的に教えてください。」という質問をしました。その回答として、

「このチラシをお読みください。」と配られたのが上のチラシです。

(健康増進課長は吉川市フロリデーション推進協議会の顧問を務められています。)

このチラシを読み検討しました。

◆水道水フロリデーションでフッ素の取り過ぎの危険性?ありません についての検討

チラシに「水道水フロリデーションでは、一生涯飲用してもフッ化物の取り過ぎにならないよう、水道法で認められた基準0.8ppm以下で濃度調整されていますから、健康に良い影響しか与えません。」と書いてあります。

①河川の水には地質由来のフッ素が微量に含まれているため、河川を源水とする水道水にもフッ素がわずかに含まれています。

吉川市の水道水のフッ素濃度は約0.1ppmです。これは日本の水道水の平均的な値とほぼ同じです。(※1ppmは百万分の1のことです。1ppmの濃度は1mg/リットルに相当します。)

水道水フロリデーションが実施されると、水道水にフッ化物が添加されフッ素濃度が0.8ppmに引き上げられるので、水道水から摂取するフッ素の量は通常の約8倍になります。

② 1970年代初めに兵庫県宝塚市で高濃度のフッ素が含まれた水道水(取水源の地下水や河川が原因)を給水してしまい、住民に斑状歯(歯フッ素症)の被害 が出ました。このときの最終報告は

0.4~0.5ppmで50%以上の斑状歯が発生している事実を重視し、「宝塚市における給水中の暫定管理基準フッ素濃度は.0.4~0.5ppmを上限とする。」としています。そして現在も毎月市の広報誌で水道水のフッ素濃度を公表しています。

これらを考えると、フッ化物を人為的に添加して0.8ppmまで引き上げるということは避けた方がよいと思います。

③水道法における水質基準は、有害物質を除去する基準であって、添加する基準ではありません。有害物質は少なければ少ないほどよい、というのが水道法の発想です。この基準値をフッ素添加の安全性の根拠にするのは筋違いです。

◆水道水フロリデーションを中止した国がいくつもある? 新たな開始の方が多い についての検討

①フロリデーションの中止・開始の動きは国単位ではなく、自治体単位で見るべきでしょう。

また、フロリデーションの安全性が、中止した国(自治体)と開始した国(自治体)の数の多さで決まるわけでもありません。

中止した国(自治体)の理由に注目することが、安全を考える上で参考になると思います。

②中国広州市では1965年から水道水をフッ素化しましたが、1976年の調査でむし歯は63.9%から、27,5%に減りましたが、斑状歯が1.1%から47.2%に増えました。

1983年「害多く益少なし」という理由で水道水フッ素化が中止になりました。

◆吉川市は水道水フロリデーションの実験台? 健康づくりに役立ちます についての検討

チラシに「WHOを始め世界の150を超える医学・保健の専門機関が推奨し、既に効果と安全性が確立している方法ですから、吉川市民の健康づくりに役立つだけです。」と書いてあります。

WHOが総会で水道水フッ素化推進を決議したのは1969年です。

1994年WHOのテクニカルレポート846「フッ化物と口腔保健」では、フッ素の過剰摂取についての懸念、フッ素洗口について6歳未満は禁忌など16項目を勧告しています。

WHOが、フッ素応用について、全面的推奨から制限付き推奨へと変わりつつある、その変化の方向に目を向けることが大切ではないでしょうか。

◆日本では米軍基地以外フロリデーションをしていない? 誤りです についての検討

チラシに 「自然の状態で、むし歯予防に適正なフッ化物濃度の水源を利用している水道水が日本でも数か所あります。」と書いてあります。

① 私たちが問題にしているのは、人為的に水道水にフッ化物を添加することです。これは、現在、国内では米軍基地以外に行われていません。

②上のチラシにある、国内の数か所の地域の様子を知りたいです。詳しく教えてください。

◆水道水フロリデーションは環境汚染に繋がる? なりません

についての検討

チラシに 「フッ化物濃度は土壌で280ppm、海水で1.3ppmなので0.8ppmのフロリデーション水が接した部分は薄まるだけです。」と書いてあります。

①海や土壌に雨がふったり、河川の水が海に流れ込んだり、このような自然の水循環の結果、フッ化物の濃度の平均が土壌で280ppmであり、海水で1.3ppmということです。ここに人為的にフッ化物を添加すれば、フッ化物濃度は高まります。

吉川市でフロリデーションを実施した場合、フッ化ナトリウムだと年間約11トン必要です。

海全体の平均濃度ではなく、フロリデーション水が河川に排水される流域や、河川が海へ注ぎ込む地点などの環境への影響を慎重に調べる必要があると思います。

② チラシに「自然界におけるフッ化物は輪廻しており、その総量は変わりません。」 と書いてあります。

フッ化物は化合物なので、化学反応によって総量は変わりますが、フッ素は元素なので総量は変わりません。(放射性同位元素などの例外はあるものの、フッ素に限らず各元素の総量は、それぞれ一定です。)

この元素一般の基本的性質を述べても、環境汚染に繋がる?なりませんの説明にはなりません。何を示したいのか不明です。

フッ素がどういう状態でどこにあり、どんなふるまいをするか、調べることが大切だと思います。

◆赤ちゃんや子どもは大丈夫? 心配ありません

についての検討

2006年11月のアメリカ歯科医師会会報に「幼児が、水でといた粉ミルクを摂取することにより、過剰量のフッ化物に暴露される可能 性を指摘する研究がある」そして「もし粉ミルクをとくのなら、保護者はフッ化物の入っていない、あるいは低濃度の水の利用を考えるべきである」と記されています。

粉ミルクを溶かすのに適さない水道水は、年上の子どもにとってもよいはずはありません。日本の水道水は世界に誇れる品質です。もっと大切にしたいものです。

◆水道水フロリデーションは選べない?選べます

についての検討

①「フロリデーションされていない現在も水道水を利用するか否かを選べるように、フロリデーションされても利用するか否かを選べます。」と書いてあります。

飲みたくない人は飲まなければよい、と言っているようです。健康増進課との懇談会でこの文章の意味をたずねると、「それは、誤解です。」との回答でした。確かに行政が水道水の公共性について理解していないはずはないので、「飲みたくない人は飲まなければよい。」と言うとは考えにくいことです。この文章はいったいどんな意味でしょうか。

②「公共水道を通して歯や骨の健康が守りやすくなる生活環境にするか否かを地域のみんなで考えて選べます。」と書いてあります。

これは住民投票を行うということでしょうか。

◆水道水フロリデーションの必要性が極めて低い? 必要性は極めて高いです についての検討

①平成23年度学校保健統計調査では、12歳児の平均むし歯本数は、埼玉県で0.90本です。吉川市では0.56本です。これは、治療済みの歯も含めた本数です。

私たち親世代が子供だったころと比較にならないほどむし歯は減っています。

②2000年にイギリスのヨーク大学で、水道水フロリデーションの安全性について、世界中から論文を集めて、再検討した研究報告書によれば、水道水フロリデーションによって子供のむし歯発症率は14.6%減るけれど、斑状歯は48%増えると報告されています。

水道水フロリデーションによってむし歯の発生がゼロになるわけではなく、約14,6%減少します。14.6%の減少のために水道水にフッ化物を添加しますか?

③フッ素はほとんどの歯磨き粉に含まれています。必要ならば、歯科医院で、フッ素塗布等の処置を受けることもできます。

フッ素を使いたい人も使いたくない人も、それぞれが納得できる常識的な方法がいくつもあるのに、なぜ公共の水にフッ化物を添加するという強制的な方法に力をいれるのでしょう。

2013年9月29日日曜日

◆リンクのページを更新しました

リンクのページ

http://kodomonohatokenkou.blogspot.jp/p/blog-page_6.html

で

以下の2件がリンクできない状態になっていましたので、更新しました。

◆吉川市水道課 水質検査結果

◆吉川市のホームページから

「健康・福祉についてのご意見・回答」

http://kodomonohatokenkou.blogspot.jp/p/blog-page_6.html

で

以下の2件がリンクできない状態になっていましたので、更新しました。

◆吉川市水道課 水質検査結果

◆吉川市のホームページから

「健康・福祉についてのご意見・回答」

2013年9月17日火曜日

◆9月の学習交流会のご案内

学習交流会「フロリデーションって何?」

9月21日(土) 10時10分~12時

市民交流センターおあしす セミナー3にて

前半は「署名提出の報告とこれから」&「ミニ学習会」です。

後半は自由におしゃべりです。

お気軽にいらしてください。

(入退場自由,参加費なし です。)

9月21日(土) 10時10分~12時

市民交流センターおあしす セミナー3にて

前半は「署名提出の報告とこれから」&「ミニ学習会」です。

後半は自由におしゃべりです。

お気軽にいらしてください。

(入退場自由,参加費なし です。)

◆街頭署名を行いました

9月11日夕刻、吉川市きよみ野で街頭署名を行いました。

8月22の第1次署名提出の報告のチラシも配りました。

「テレビでやってたね。」「新聞読んだよ。」などの反応が思いのほかありました。

「市長のコメントには呆れた。」という声もありました。

今回は、声をかけてくれたり、署名に協力してくれた男性のかたが多かったです。

ご協力いただいた市民の皆さま、ありがとうございました。

8月22の第1次署名提出の報告のチラシも配りました。

「テレビでやってたね。」「新聞読んだよ。」などの反応が思いのほかありました。

「市長のコメントには呆れた。」という声もありました。

今回は、声をかけてくれたり、署名に協力してくれた男性のかたが多かったです。

ご協力いただいた市民の皆さま、ありがとうございました。

◆推進中止の運動の第一歩

8月22日に「水道水フロリデーション推進中止を求める要望書」の署名を吉川市長に直接手渡しました。市民の皆さまのご協力により、7557人の署名を提出することができました。

NHKのニュース845で放送(8月22日)され、朝日・埼玉・毎日・読売(アイウエオ順)各紙で記事になり(8月23日朝刊)、多くの方に吉川市の現状を知っていただく機会となりました。

署名提出日に、市長懇談も申し入れていましたが、残念なことに断られ、市長と話し合う機会はありませんでした。

新聞によると、市長は「水道水フロリデーションは安全性や有効性について科学的に実証されており、各種のフッ化物応用の中でも特に公衆衛生的に優れた方法」と説明し、「多くの市民の理解が得られるよう関係機関や専門団体の正しい情報提供に努める」とコメントしています。(埼玉新聞)

これは、これまでの健康増進課の対応と同じ内容です。

平成24年12月市議会の一般質問において、稲垣茂行議員から『フロリデーション推進活動』を中止すべきと考えるが」という質問がありました。

その答弁のなかで、市長は「市民の意見を十分拝聴する。」と発言されています。

再度、市長懇談を申し入れ、ぜひ、7557人の署名に基づく、推進中止を切望する市民の声に、耳を傾けていただきたいと思います。

今回の署名提出は、推進中止の運動の第一歩です。

署名はこれからも引き続き集めます。

より多くの署名が集まりますよう、ご協力お願いします!

NHKのニュース845で放送(8月22日)され、朝日・埼玉・毎日・読売(アイウエオ順)各紙で記事になり(8月23日朝刊)、多くの方に吉川市の現状を知っていただく機会となりました。

署名提出日に、市長懇談も申し入れていましたが、残念なことに断られ、市長と話し合う機会はありませんでした。

新聞によると、市長は「水道水フロリデーションは安全性や有効性について科学的に実証されており、各種のフッ化物応用の中でも特に公衆衛生的に優れた方法」と説明し、「多くの市民の理解が得られるよう関係機関や専門団体の正しい情報提供に努める」とコメントしています。(埼玉新聞)

これは、これまでの健康増進課の対応と同じ内容です。

平成24年12月市議会の一般質問において、稲垣茂行議員から『フロリデーション推進活動』を中止すべきと考えるが」という質問がありました。

その答弁のなかで、市長は「市民の意見を十分拝聴する。」と発言されています。

再度、市長懇談を申し入れ、ぜひ、7557人の署名に基づく、推進中止を切望する市民の声に、耳を傾けていただきたいと思います。

今回の署名提出は、推進中止の運動の第一歩です。

署名はこれからも引き続き集めます。

より多くの署名が集まりますよう、ご協力お願いします!

2013年8月23日金曜日

◆8.22 吉川市長に署名を提出しました

8月22日 「吉川市の水道水フロリデーション(水道水へのフッ化物添加)推進中止を求める要望書」の署名7557名分(第1次提出)を吉川市長に提出しました。

会では、署名提出と市長懇談を申し入れていましたが、市長懇談は実現せず、署名提出のみ行われました。当日は、新聞社や放送局が取材に訪れていました。

署名の提出は11時30分から、保健センターで行われ、会の代表が、市長と対面で要望書を読み上げ署名を手渡しました。

署名は昨年11月に開始して以降、知り合いから、知り合いを通じて少しずつ集まり、街なかや駅頭でも通行中の方に声をかけ集めました。

市長が7557名分の重みをしっかり受け止めてくださることを切に願います。

署名は今後も継続して集め、第2次提出を行う予定です。

市民のみなさんのご協力に感謝するとともに、水道水フロリデーション推進中止にむけての運動はこれからだ、ということを肝に銘じたいと思います。

今後もご協力をお願いいたします。

2013年8月19日月曜日

◆7月25日街頭署名を行いました

吉川駅頭で夕方、署名活動を行いました。

部活帰りらしい中学生の一団が、署名活動をしているAさんのそばにやってきて、しばらく話をしていました。中学生たちが、Aさんを囲んでいろいろ話しているのが珍しくて、あとで「どんな話をしていたの?」と聞いてみました。

「フッ素洗口のことよ。」 と意外な答えが返ってきました。

中学生たちは、小学校のときフッ素洗口を経験していて、それがいやだった、ということをそれぞれが話していったそうです。「まずくて、気持ち悪かった。」「水にいれるのはよくない。」などの意見だったそうです。

中学生たちは、Aさんのところに話にくる前、少し離れたところにかたまって、Aさんの方を見ながら、思案している様子でした。いろいろ迷った末に、フッ素洗口のことを話にきたんだな、話したかったんだな、と思うと何かハッとしました。

署名にご協力してくださった市民のみなさん、ありがとうございました!

部活帰りらしい中学生の一団が、署名活動をしているAさんのそばにやってきて、しばらく話をしていました。中学生たちが、Aさんを囲んでいろいろ話しているのが珍しくて、あとで「どんな話をしていたの?」と聞いてみました。

「フッ素洗口のことよ。」 と意外な答えが返ってきました。

中学生たちは、小学校のときフッ素洗口を経験していて、それがいやだった、ということをそれぞれが話していったそうです。「まずくて、気持ち悪かった。」「水にいれるのはよくない。」などの意見だったそうです。

中学生たちは、Aさんのところに話にくる前、少し離れたところにかたまって、Aさんの方を見ながら、思案している様子でした。いろいろ迷った末に、フッ素洗口のことを話にきたんだな、話したかったんだな、と思うと何かハッとしました。

署名にご協力してくださった市民のみなさん、ありがとうございました!

◆健康増進課との懇談会の報告

7月11日、水道水フロリデーションについて、市の健康増進課と懇談会を行いました。

健康増進課から課長と係長、職員の3名が出席され、約1時間懇談を行いました。

前もって質問事項を文章で提出してあったので、それについて口頭で回答がありました。

質問と回答は以下の通りです。

*以下「フロリデーション」とは、水道水フロリデーションのことで、むし歯予防のために水道水にフッ化物を添加することです。

質問1: 吉川市はフロリデーションを推進していますか?

回答(要約): 市では、市民の皆さんの健康づくりを進めるために、むし歯予防とフッ化物応用をすすめている。

国においても推奨されており、実施国の実例でも効果と安全性は実証されている。

質問2: 吉川市の職員は、魚つかみ・フリーマーケット・市民まつり・マルシェなどで、フロリデーション水の試飲会を仕事として行っていますか?

回答(要約): 市の施策のための仕事てある。市の施策として、正しい情報提供を行っている。

質問3: フロリデーションの健康被害や危険性を扱った論文やデータに対して、調査・検討していますか?

回答(要約): フロリデーションはWHOをはじめ、世界の医学・歯学関係団体に推奨されており、市民の健康づくりに有効な手段である。

健康被害は考えられないので、(フロリデーションの健康被害や危険性を扱った論文やデータの調査・検討は)していない。

質問4: 平成15年の吉川市水道水フッ化物添加検討部会の報告書には「フロリデーションについて安全面では共通の認識が得られませんでした。」「今後市民と共に協議・研究を行っていくことが必要」とあります。

ところが平成19年にフッ化物応用研究会(市の健康福祉部と政策室の職員で構成)が「フロリデーションを市の歯科保健政策に位置付けし、積極的に取り組んでいくことが肝要」 と報告しています。

平成15年の報告がありながら、フッ化物応用研究会でこのような結論に至った経過(フッ化物応用研究会の論議・研究内容)を教えてください。

回答(要約): 吉川市水道水フッ化物添加検討部会は水道課が行ったもので、水道課の視点である。フッ化物応用研究会は、公衆衛生向上のため保健衛生の視点で研究を行った。

質問5: フロリデーションを始めるとしたら、何の薬品、どの機械を使用し、年間何トンのフッ化物が必要で、費用はいくらかかるのか詳しく教えてください。

回答(要約): 事業が具体化していないので、詳細に調べていない。

質問6: フロリデーションによる斑状歯が10%程度出るといわれていますが、どう考えますか?

回答(要約): 水道法で定められたフッ化物濃度0.8ppmでは生じない。薄い白濁が一部に生じる程度である。

質問7: 吉川市がフロリデーションを始めなければならない理由を教えてください。

吉川市と他市のむし歯比較のデータと、むし歯・歯周病・歯のクリーニング・フッ素塗布においての歯科医療費の他市との比較データをください。

回答(要約): むし歯予防に効果のあるフッ化物利用について、市は有効性と安全性は認めているけれど、実施することは、決定していない。

質問8: フロリデーションの安全性に対する科学的根拠(WHOの意見でなく)を教えてください。

また、その論文やデータをください。

回答(要約):厚労省や日本口腔衛生学会も推奨している。

水道法の水質基準で、フッ素濃度0.8ppmとされている。法律で決められているから、安全で

ある。

※注 水道法第4条の3に

「銅、鉄、フッ素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。」とあり、

「水質基準に関する省令」によって、「フッ素及びその化合物は、フッ素の量に関して、0.8ppm以下であること」と定められています

質問9: 私たちの意見が「誤った情報」と言われていますが、私たちの情報の間違えているところを具体的に教えてください。

回答(要約):配付した資料(吉川市フロリデーション推進協議会発行のチラシ「正しい理解で守れるみんなの健康 水道水フロリデーション」 )をみてください。

http://kodomonohatokenkou.blogspot.jp/2013/10/blog-post_7.html

質問10: 議会の合意をもって市民の合意とみなすと言われましたが、その考えは今も変わりませんか?

回答(要約):実施するためには、市民の合意が必要である。何をもって市民の合意とみなすかも議会で決める。

質問11: 平成25年1月18日の吉川市フッ化物応用協議会の報告書に「選択の余地を残すために各家庭において、フッ化物を除去する装置について調査する。」とありますが、結果を教えてください。

回答 (要約): 調査していません。

次に、回答を受けて、懇談を行いました。

■質問9の回答として配付されたチラシに、

「水道水フロリデーションは選べない?選べます」という見出しで

“フロリデーションされていない現在も水道水を利用するか否かを選べるように、フロリデーションされても利用するか否かを選べます”と書かれていました。

この意味について質問しました。

この文章は「飲みたくない人は飲まなければよい」と言っているのですか、と伺ったところ、それは誤解であるということでした。

次のことを申し入れました。

■質問3でフロリデーションの健康被害や危険性を扱った論文やデータについて「健康被害は考えられないので、調査・検討していない」という回答でしたが、市民の健康を指導する健康増進課がそのような姿勢では、私たちは安心してまかせられません。詳しく調査・検討してください。

■質問6で、一部の人(子ども)の歯に、薄い白濁が生じる程度、ということですが、それは、歯の表面に粗密が生じ、エナメル質が薄くなっている、とフッ素推進派の学者の小林先生から直接伺ったことがあるので、斑状歯について詳しく調査してください。

■質問8で、水道法の水質基準とは、有害な物質について、これを超えて含んではならない、という 上限を定めたもので、少なければ少ないほどよいという発想であると考えられます。この水質基準をもって、フッ素を人為的に添加することの安全性の根拠とすることはできないと考えます。

■質問9で、私たちの意見を「誤った情報」と言われていますが、「誤った情報」として、詳しく検討することもなく排除するのは、真実を見誤る危険もあると思います。

私たちの意見は「誤った情報」ではなく「異なる意見」と認識してください。

そして、中立な科学的立場に立って、様々な情報を調査・検討してください。

■その他として

私たちの開催した学習会に、参加された、赤ちゃんをつれた若いお母さんから、

「市は保健センターにフロリデーション水の給水器をおいて、宣伝をしているけれど、良いことばかりでなく、反対の情報も知りたいです。

健康増進課の職員に『反対の立場の資料も並べて展示していただけますか。』と尋ねると『中立ですから、許可がおりれば、展示します。』という答えをいただきました。

そこで、保健センターに置いていただく、フロリデーションのデメリットに関する資料を作りたいのですが、協力していただけますか。」と依頼を受けています。

これから、その資料を作成しますので、是非その検討をお願いします。

健康増進課から課長と係長、職員の3名が出席され、約1時間懇談を行いました。

前もって質問事項を文章で提出してあったので、それについて口頭で回答がありました。

質問と回答は以下の通りです。

*以下「フロリデーション」とは、水道水フロリデーションのことで、むし歯予防のために水道水にフッ化物を添加することです。

質問1: 吉川市はフロリデーションを推進していますか?

回答(要約): 市では、市民の皆さんの健康づくりを進めるために、むし歯予防とフッ化物応用をすすめている。

国においても推奨されており、実施国の実例でも効果と安全性は実証されている。

質問2: 吉川市の職員は、魚つかみ・フリーマーケット・市民まつり・マルシェなどで、フロリデーション水の試飲会を仕事として行っていますか?

回答(要約): 市の施策のための仕事てある。市の施策として、正しい情報提供を行っている。

質問3: フロリデーションの健康被害や危険性を扱った論文やデータに対して、調査・検討していますか?

回答(要約): フロリデーションはWHOをはじめ、世界の医学・歯学関係団体に推奨されており、市民の健康づくりに有効な手段である。

健康被害は考えられないので、(フロリデーションの健康被害や危険性を扱った論文やデータの調査・検討は)していない。

質問4: 平成15年の吉川市水道水フッ化物添加検討部会の報告書には「フロリデーションについて安全面では共通の認識が得られませんでした。」「今後市民と共に協議・研究を行っていくことが必要」とあります。

ところが平成19年にフッ化物応用研究会(市の健康福祉部と政策室の職員で構成)が「フロリデーションを市の歯科保健政策に位置付けし、積極的に取り組んでいくことが肝要」 と報告しています。

平成15年の報告がありながら、フッ化物応用研究会でこのような結論に至った経過(フッ化物応用研究会の論議・研究内容)を教えてください。

回答(要約): 吉川市水道水フッ化物添加検討部会は水道課が行ったもので、水道課の視点である。フッ化物応用研究会は、公衆衛生向上のため保健衛生の視点で研究を行った。

質問5: フロリデーションを始めるとしたら、何の薬品、どの機械を使用し、年間何トンのフッ化物が必要で、費用はいくらかかるのか詳しく教えてください。

回答(要約): 事業が具体化していないので、詳細に調べていない。

質問6: フロリデーションによる斑状歯が10%程度出るといわれていますが、どう考えますか?

回答(要約): 水道法で定められたフッ化物濃度0.8ppmでは生じない。薄い白濁が一部に生じる程度である。

質問7: 吉川市がフロリデーションを始めなければならない理由を教えてください。

吉川市と他市のむし歯比較のデータと、むし歯・歯周病・歯のクリーニング・フッ素塗布においての歯科医療費の他市との比較データをください。

回答(要約): むし歯予防に効果のあるフッ化物利用について、市は有効性と安全性は認めているけれど、実施することは、決定していない。

質問8: フロリデーションの安全性に対する科学的根拠(WHOの意見でなく)を教えてください。

また、その論文やデータをください。

回答(要約):厚労省や日本口腔衛生学会も推奨している。

水道法の水質基準で、フッ素濃度0.8ppmとされている。法律で決められているから、安全で

ある。

※注 水道法第4条の3に

「銅、鉄、フッ素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。」とあり、

「水質基準に関する省令」によって、「フッ素及びその化合物は、フッ素の量に関して、0.8ppm以下であること」と定められています

質問9: 私たちの意見が「誤った情報」と言われていますが、私たちの情報の間違えているところを具体的に教えてください。

回答(要約):配付した資料(吉川市フロリデーション推進協議会発行のチラシ「正しい理解で守れるみんなの健康 水道水フロリデーション」 )をみてください。

http://kodomonohatokenkou.blogspot.jp/2013/10/blog-post_7.html

質問10: 議会の合意をもって市民の合意とみなすと言われましたが、その考えは今も変わりませんか?

回答(要約):実施するためには、市民の合意が必要である。何をもって市民の合意とみなすかも議会で決める。

質問11: 平成25年1月18日の吉川市フッ化物応用協議会の報告書に「選択の余地を残すために各家庭において、フッ化物を除去する装置について調査する。」とありますが、結果を教えてください。

回答 (要約): 調査していません。

次に、回答を受けて、懇談を行いました。

■質問9の回答として配付されたチラシに、

「水道水フロリデーションは選べない?選べます」という見出しで

“フロリデーションされていない現在も水道水を利用するか否かを選べるように、フロリデーションされても利用するか否かを選べます”と書かれていました。

この意味について質問しました。

この文章は「飲みたくない人は飲まなければよい」と言っているのですか、と伺ったところ、それは誤解であるということでした。

次のことを申し入れました。

■質問3でフロリデーションの健康被害や危険性を扱った論文やデータについて「健康被害は考えられないので、調査・検討していない」という回答でしたが、市民の健康を指導する健康増進課がそのような姿勢では、私たちは安心してまかせられません。詳しく調査・検討してください。

■質問6で、一部の人(子ども)の歯に、薄い白濁が生じる程度、ということですが、それは、歯の表面に粗密が生じ、エナメル質が薄くなっている、とフッ素推進派の学者の小林先生から直接伺ったことがあるので、斑状歯について詳しく調査してください。

■質問8で、水道法の水質基準とは、有害な物質について、これを超えて含んではならない、という 上限を定めたもので、少なければ少ないほどよいという発想であると考えられます。この水質基準をもって、フッ素を人為的に添加することの安全性の根拠とすることはできないと考えます。

■質問9で、私たちの意見を「誤った情報」と言われていますが、「誤った情報」として、詳しく検討することもなく排除するのは、真実を見誤る危険もあると思います。

私たちの意見は「誤った情報」ではなく「異なる意見」と認識してください。

そして、中立な科学的立場に立って、様々な情報を調査・検討してください。

■その他として

私たちの開催した学習会に、参加された、赤ちゃんをつれた若いお母さんから、

「市は保健センターにフロリデーション水の給水器をおいて、宣伝をしているけれど、良いことばかりでなく、反対の情報も知りたいです。

健康増進課の職員に『反対の立場の資料も並べて展示していただけますか。』と尋ねると『中立ですから、許可がおりれば、展示します。』という答えをいただきました。

そこで、保健センターに置いていただく、フロリデーションのデメリットに関する資料を作りたいのですが、協力していただけますか。」と依頼を受けています。

これから、その資料を作成しますので、是非その検討をお願いします。

◆「リンク」のページを更新しました

リンクのページ( http://kodomonohatokenkou.blogspot.jp/p/blog-page_6.html)に

・ 吉川市水道課 水質検査結果 を追加しました。

・ 吉川市ホームページの「健康・福祉についてのご意見・回答」 を追加しました。

・ 吉川市水道課 水質検査結果 を追加しました。

・ 吉川市ホームページの「健康・福祉についてのご意見・回答」 を追加しました。

2013年8月17日土曜日

◆水質検査結果のリンクを訂正しました

水道水のページ (http://kodomonohatokenkou.blogspot.jp/p/blog-page_27.html)

の「吉川市水道課 水質検査結果」がリンクできない状態になっていました。

申し訳ありません!訂正しました。

◇「平成25年 水質検査結果」のPDFファイルを直接見たい方は

http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/11,855,c,html/855/20130815-160034.pdf

(水道水中のフッ素含有量は6月分,9月分,12月分,3月分に記載されます。)

◇吉川市水道課のページから入りたい方は

lhttp://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/11,855,39,335,html

の「吉川市水道課 水質検査結果」がリンクできない状態になっていました。

申し訳ありません!訂正しました。

◇「平成25年 水質検査結果」のPDFファイルを直接見たい方は

http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/11,855,c,html/855/20130815-160034.pdf

(水道水中のフッ素含有量は6月分,9月分,12月分,3月分に記載されます。)

◇吉川市水道課のページから入りたい方は

lhttp://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/11,855,39,335,html

2013年7月24日水曜日

2013年7月22日月曜日

◆「水道水」のページを更新しました

2013年7月21日日曜日

◆署名数のお知らせ

昨年11月から取り組んでいる「吉川市の水道水フロリデーション推進中止を求める要望書」の署名が市民のみなさまのご協力により、少しずつ集まってきています。

署名数に関するお問い合わせも多くなりました。

7月21日現在で6983名の署名が集まっています。

今後、ホームページの「署名」のページで、署名数を随時お知らせいたしますのでご覧ください。

暑さも厳しい折です。署名活動などの際、熱中症等にはくれぐれもご注意くださいますようお願いします。

署名数に関するお問い合わせも多くなりました。

7月21日現在で6983名の署名が集まっています。

今後、ホームページの「署名」のページで、署名数を随時お知らせいたしますのでご覧ください。

暑さも厳しい折です。署名活動などの際、熱中症等にはくれぐれもご注意くださいますようお願いします。

2013年7月20日土曜日

◆7月の学習交流会のご案内

~水道水フロリデーションって何?~

7月21日 日曜日 10時~12時

中央公民館にて

◆ 7月11日に行われた健康増進課との懇談会について

◆ フリートーキング

どうぞお気軽にご参加ください!

(入退場自由・参加費なしです。 )

7月21日 日曜日 10時~12時

中央公民館にて

◆ 7月11日に行われた健康増進課との懇談会について

◆ フリートーキング

どうぞお気軽にご参加ください!

(入退場自由・参加費なしです。 )

◆健康増進課と懇談会を行いました

7月11日、水道水フロリデーションについて、市の健康増進課と懇談会を行いました。

(詳しくはhttp://kodomonohatokenkou.blogspot.jp/2013/08/blog-post.html )

事前に文章で以下のような質問を行い、それに回答していただく形になりました。

質問は以下の通りです。

1 吉川市はフロリデーションを推進していますか?

2 吉川市の職員は、魚つかみ・フリーマーケット・市民まつり・マルシェなどで、フロリデーション水の試飲会を仕事として行っていますか?

3 フロリデーションの健康被害や危険性を扱った論文やデータに対して、調査・検討していますか?

4 平成15年の吉川市水道水フッ化物添加検討部会の報告書には「フロリデーションについて安全面では共通の認識が得られませんでした。」「今後市民と共に協議・研究を行っていくことが必要」とあります。

ところが平成19年にフッ化物応用研究会(市の健康福祉部と政策室の職員で構成)が「フロリデーションを市の歯科保健政策に位置付けし、積極的に取り組んでいくことが肝要」 と報告しています。

平成15年の報告がありながら、フッ化物応用研究会でこのような結論に至った経過(フッ化物応用研究会の論議・研究内容)を教えてください。

5 フロリデーションを始めるとしたら、何の薬品、どの機械を使用し、年間何トンのフッ化物が必要で、費用はいくらかかるのか詳しく教えてください。

6 フロリデーションによる斑状歯が10%程度出るといわれていますが、どう考えますか?

7 吉川市がフロリデーションを始めなければならない理由を教えてください。

吉川市と他市のむし歯比較のデータと、むし歯・歯周病・歯のクリーニング・フッ素塗布においての歯科医療費の他市との比較データをください。

8 フロリデーションの安全性に対する科学的根拠(WHOの意見でなく)を教えてください。

また、その論文やデータをください。

9 私たちの意見が「誤った情報」と言われていますが、私たちの情報の間違えているところを具体的に教えてください。

10 議会の合意をもって市民の合意とみなすと言われましたが、その考えは今も変わりませんか?

11 平成25年1月18日の吉川市フッ化物応用協議会の報告書に「選択の余地を残すために各家庭において、フッ化物を除去する装置について調査する。」とありますが、結果を教えてください。

12 その他

健康増進課から課長と係長、職員の3名が出席されました。約15名の市民の方が参加し約1時間に渡って懇談を行いました。

(詳しくはhttp://kodomonohatokenkou.blogspot.jp/2013/08/blog-post.html )

事前に文章で以下のような質問を行い、それに回答していただく形になりました。

質問は以下の通りです。

1 吉川市はフロリデーションを推進していますか?

2 吉川市の職員は、魚つかみ・フリーマーケット・市民まつり・マルシェなどで、フロリデーション水の試飲会を仕事として行っていますか?

3 フロリデーションの健康被害や危険性を扱った論文やデータに対して、調査・検討していますか?

4 平成15年の吉川市水道水フッ化物添加検討部会の報告書には「フロリデーションについて安全面では共通の認識が得られませんでした。」「今後市民と共に協議・研究を行っていくことが必要」とあります。

ところが平成19年にフッ化物応用研究会(市の健康福祉部と政策室の職員で構成)が「フロリデーションを市の歯科保健政策に位置付けし、積極的に取り組んでいくことが肝要」 と報告しています。

平成15年の報告がありながら、フッ化物応用研究会でこのような結論に至った経過(フッ化物応用研究会の論議・研究内容)を教えてください。

5 フロリデーションを始めるとしたら、何の薬品、どの機械を使用し、年間何トンのフッ化物が必要で、費用はいくらかかるのか詳しく教えてください。

6 フロリデーションによる斑状歯が10%程度出るといわれていますが、どう考えますか?

7 吉川市がフロリデーションを始めなければならない理由を教えてください。

吉川市と他市のむし歯比較のデータと、むし歯・歯周病・歯のクリーニング・フッ素塗布においての歯科医療費の他市との比較データをください。

8 フロリデーションの安全性に対する科学的根拠(WHOの意見でなく)を教えてください。

また、その論文やデータをください。

9 私たちの意見が「誤った情報」と言われていますが、私たちの情報の間違えているところを具体的に教えてください。

10 議会の合意をもって市民の合意とみなすと言われましたが、その考えは今も変わりませんか?

11 平成25年1月18日の吉川市フッ化物応用協議会の報告書に「選択の余地を残すために各家庭において、フッ化物を除去する装置について調査する。」とありますが、結果を教えてください。

12 その他

健康増進課から課長と係長、職員の3名が出席されました。約15名の市民の方が参加し約1時間に渡って懇談を行いました。

◆6月24日街頭署名を行いました

6月24日(月)夕方5時から吉川駅頭で署名活動を行いました。

「立場上署名できなくて・・・」と言いながら立ち止まってくれた方が偶然にも数名いらっしゃいました。

「まだ市長さんに提出していないの?」としかられる一場面もありました。

署名に協力してくださった市民の皆さんありがとうございます。

6月初旬の集計で署名は6470名集まっています。

もう一息でしょうか?まだまだでしょうか?

更にがんばりましょう。

引き続きご協力お願いします。

「立場上署名できなくて・・・」と言いながら立ち止まってくれた方が偶然にも数名いらっしゃいました。

「まだ市長さんに提出していないの?」としかられる一場面もありました。

署名に協力してくださった市民の皆さんありがとうございます。

6月初旬の集計で署名は6470名集まっています。

もう一息でしょうか?まだまだでしょうか?

更にがんばりましょう。

引き続きご協力お願いします。

◆6月の学習交流会の報告

6月15日(土)市民交流センターおあしすで学習交流会を行いました。

◆ 学習会では、フッ素の身体への影響について、浜六郎さん(医薬ビジランスセンター理事長)の研究を紹介した資料(「それでもフッ素を使いますか?」フッ素を考える新潟連絡会)を用いて勉強しました。

浜さんは、1991年アメリカのアド・ホック小委員会による、フッ素と発がん性に関する大規模な動物実験と疫学調査(「水道水フッ素化と発がんの関連性は証明されなかった。」という結論。その一方で委員会は今後もフッ素の発がん性に関する研究を継続するよう求めている。)におけるフーバー報告のデータを詳細に検討したところ、水道水フッ化物添加とがん死亡率は強固な関連を示すことを、発見しました。

特にアイオワ州(フッ素添加11地域,非添加14地域)では添加地域の方が非添加地域に比べて口腔がん・咽頭がんについて、男女とも1.5倍~2倍の割合で高かったそうです。

浜さんは「小さい子ほど、がんや神経への影響を受けやすいので、むし歯を減らしたい気持ちはわかりますが、今一度よく考えましょう。」と警告しています。

◆ フリートーキングでは、参加者のみなさんの情報交換や意見交換を行いました。

毎回100名もの署名(「水道水フロリデーション推進中止を求める要望書」)をお一人で集めて、持って来てくださる市民の方がいらしゃいます。本当にありがたく、頭がさがります。

その方から、「署名は全体でどのくらい集まっているのか、いつ市長に提出するのか」等の、質問がありました。署名活動を開始(2012年11月)してから時間が立っているため、署名してくれた人からの問い合わせも多いということでした。

現在、6月初旬の集計で6470名の署名が集まっています。

今何名の署名が集まっているか、等の情報を公開していくことの重要性を確認しました。

また、目標数に達していなくても、署名を第1次提出、第2次提出など分割して提出するという方法もある ということを別の参加者の方から教えていただきました。

今回の学習交流会では、とくに参加者の皆さんからいろいろ教えていただくことが多くありました。

とてもうれしいことです。これからもたくさんの方たちと力をあわせて、フロリデーション推進中止にむけて、盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします!

◆ 学習会では、フッ素の身体への影響について、浜六郎さん(医薬ビジランスセンター理事長)の研究を紹介した資料(「それでもフッ素を使いますか?」フッ素を考える新潟連絡会)を用いて勉強しました。

浜さんは、1991年アメリカのアド・ホック小委員会による、フッ素と発がん性に関する大規模な動物実験と疫学調査(「水道水フッ素化と発がんの関連性は証明されなかった。」という結論。その一方で委員会は今後もフッ素の発がん性に関する研究を継続するよう求めている。)におけるフーバー報告のデータを詳細に検討したところ、水道水フッ化物添加とがん死亡率は強固な関連を示すことを、発見しました。

特にアイオワ州(フッ素添加11地域,非添加14地域)では添加地域の方が非添加地域に比べて口腔がん・咽頭がんについて、男女とも1.5倍~2倍の割合で高かったそうです。

浜さんは「小さい子ほど、がんや神経への影響を受けやすいので、むし歯を減らしたい気持ちはわかりますが、今一度よく考えましょう。」と警告しています。

◆ フリートーキングでは、参加者のみなさんの情報交換や意見交換を行いました。

毎回100名もの署名(「水道水フロリデーション推進中止を求める要望書」)をお一人で集めて、持って来てくださる市民の方がいらしゃいます。本当にありがたく、頭がさがります。

その方から、「署名は全体でどのくらい集まっているのか、いつ市長に提出するのか」等の、質問がありました。署名活動を開始(2012年11月)してから時間が立っているため、署名してくれた人からの問い合わせも多いということでした。

現在、6月初旬の集計で6470名の署名が集まっています。

今何名の署名が集まっているか、等の情報を公開していくことの重要性を確認しました。

また、目標数に達していなくても、署名を第1次提出、第2次提出など分割して提出するという方法もある ということを別の参加者の方から教えていただきました。

今回の学習交流会では、とくに参加者の皆さんからいろいろ教えていただくことが多くありました。

とてもうれしいことです。これからもたくさんの方たちと力をあわせて、フロリデーション推進中止にむけて、盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします!

2013年6月14日金曜日

◆6月の学習交流会のご案内

6月15日(土) 10時~12時

おあしす ミーティングルーム4

前半は「フッ素の健康への害」についての学習会です。

後半は自由におしゃべりです。

お気軽にいらしてください。

(入退場自由,参加費なし です。)

◆5月の学習交流会の報告です。

5月18日(土)、中央公民館で学習交流会を開催しました。

前半は、「宝塚市の歯フッ素症(斑状歯)の被害」について学習会を行いました。

◆ 兵庫県宝塚市で1970年代初め、歯フッ素症(斑状歯)の被害が大きな問題になりました。

もともとこの地帯の地下水や河川はフッ素を多く含んでおり、それを水道水の源水として取水していましたが、0.8ppm前後およびそれを超える飲料水で子どもたちに被害が多く発生しました。

1971年、地域住民による「斑状歯から子どもを守る会」が発足し、市に対して被害の救済などを求める運動が始まり、飲料水の改善(取水地の変更)や被害者への賠償 が行われました。

斑状歯手帳を交付された認定患者(現在はおとな)の報告を読むと、認定患者は、軽度の人でもみんなむし歯をもっており、歯がボロボロの人もいて、「歯がなくなってしまうのではないか」という恐怖感を年少の時からずっといだいているそうです。お煎餅やスルメがとても怖いということでした。

水道水フロリデーション推進の学者は「軽度の斑状歯は審美的問題に過ぎない。」と言っていますが、宝塚市の被害を見ると、斑状歯はもっと重大な問題であることがわかりました。

後半はフリートーキングを行いました。

◆ フッ素の毒性についての客観的な説明について話題になりました。

フッ素は薬事法で「劇薬」に指定されています。

化学物質安全データシートやPRTR法など、さらに調べてみたいと思います。

参加された皆さん、ありがとうございました。

前半は、「宝塚市の歯フッ素症(斑状歯)の被害」について学習会を行いました。

◆ 兵庫県宝塚市で1970年代初め、歯フッ素症(斑状歯)の被害が大きな問題になりました。

もともとこの地帯の地下水や河川はフッ素を多く含んでおり、それを水道水の源水として取水していましたが、0.8ppm前後およびそれを超える飲料水で子どもたちに被害が多く発生しました。

1971年、地域住民による「斑状歯から子どもを守る会」が発足し、市に対して被害の救済などを求める運動が始まり、飲料水の改善(取水地の変更)や被害者への賠償 が行われました。

斑状歯手帳を交付された認定患者(現在はおとな)の報告を読むと、認定患者は、軽度の人でもみんなむし歯をもっており、歯がボロボロの人もいて、「歯がなくなってしまうのではないか」という恐怖感を年少の時からずっといだいているそうです。お煎餅やスルメがとても怖いということでした。

水道水フロリデーション推進の学者は「軽度の斑状歯は審美的問題に過ぎない。」と言っていますが、宝塚市の被害を見ると、斑状歯はもっと重大な問題であることがわかりました。

後半はフリートーキングを行いました。

◆ フッ素の毒性についての客観的な説明について話題になりました。

フッ素は薬事法で「劇薬」に指定されています。

化学物質安全データシートやPRTR法など、さらに調べてみたいと思います。

参加された皆さん、ありがとうございました。

2013年6月12日水曜日

◆街頭署名を行いました

2013年5月19日日曜日

◆集団フッ化物洗口、どうしていますか? 矢澤さんのブログ紹介

新学期も、はや5月のなかばを過ぎました。

集団フッ化物洗口を行っている小学校(北谷小,関小,旭小)では、学校から実施の案内や申し込み用紙が配付される時期となりました。

我が子にフッ化物洗口をさせるか思案中の方もいらっしゃることでしょう。

八潮市の市議、矢澤江美子さんのブログの中で参考になるページを見つけましたので、ご紹介します。

◆ 5月16日 集団フッ素洗口、十分なインフォームド・コン セントが先です

http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=875946

◆ 3月17日 フッ素洗口は医療行為?

http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=875821

「インフォームド・コンセント」の用語の説明がくわしく載っています

◆ 3月19日 インフォームド・コンセントは今や常識

http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=875823

集団フッ化物洗口を行っている小学校(北谷小,関小,旭小)では、学校から実施の案内や申し込み用紙が配付される時期となりました。

我が子にフッ化物洗口をさせるか思案中の方もいらっしゃることでしょう。

八潮市の市議、矢澤江美子さんのブログの中で参考になるページを見つけましたので、ご紹介します。

◆ 5月16日 集団フッ素洗口、十分なインフォームド・コン セントが先です

http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=875946

◆ 3月17日 フッ素洗口は医療行為?

http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=875821

「インフォームド・コンセント」の用語の説明がくわしく載っています

◆ 3月19日 インフォームド・コンセントは今や常識

http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=875823

◆街頭署名を行いました。

5月14日17時から吉川駅頭で水道水フロリデーション推進中止を求める署名活動とチラシ配布を行いました。

帰宅途中の方たちにお話しを伺うと“市がフロリデーションを推進している”ということを知らなかった、という方が何人もおられました。もっともっと市民の皆さんにお伝えしていかなくては、と思いました。

署名に協力してくださった皆さん、ありがとうございました。

署名を集めてくれる人がまだまだまだ足りません。

署名集め、チラシ配布に協力してくださる方、ご連絡ください。

帰宅途中の方たちにお話しを伺うと“市がフロリデーションを推進している”ということを知らなかった、という方が何人もおられました。もっともっと市民の皆さんにお伝えしていかなくては、と思いました。

署名に協力してくださった皆さん、ありがとうございました。

署名を集めてくれる人がまだまだまだ足りません。

署名集め、チラシ配布に協力してくださる方、ご連絡ください。

2013年5月13日月曜日

◆5月の 学習交流会のご案内

|

| ノイバラ 市内で |

5月18日(土) 10時~12時

中央公民館 103 にて

※4月はおあしすで行いましたが、5月は中央公民館です。お間違えないようご注意下さい。

学習交流会

~水道水フロリデーションって何?~

いま吉川市で水道水フロリデーションが推進されているって知っていますか?

水道水フロリデーションとは、水道水にフッ化物(フッ素)を入れることです。

むし歯を減らすために行うそうですが、本当に安全なのでしょうか?

この4月から毎月1回、吉川市内で学習交流会を行っています。

水道水フロリデーションの問題について勉強したり、意見交換したりする会です。

どなたでもご参加いただけます。

入退場自由、参加費無料、予約不要です。

興味のある方、お気軽にいらしてください!

5月18日(土) 10時~12時 中央公民館 103 にて

6月15日(土) 10時~12時 おあしす ミーティング4 にて

2013年5月12日日曜日

◆4月の 学習交流会の報告です

|

| フロリデーション水の給水器 (吉川市保健センター) |

|

| フロリデーション推進のポスター (吉川市保健センター) |

チラシ等を見て初めて参加してくださった方もたくさんいらっしゃいました。

はじめに、会の代表から、水道水フロリデーションに疑問を持ったきっかけや、勉強していくうちに様々な問題が見えてきたこと、吉川市フッ化物応用協議会を傍聴した感想などの報告がありました。

次に、質問や感想、意見等々 、自由な形で懇談会を行いました。

多くの方から、ご意見をいただきました。その中から要約してご紹介します。

◆乳児健診で保健センターに行き、ロビーで待っていると、フロリデーション水の給水器が目に留まりました。、子どもが飲みたがったので、大丈夫かしら?とフロリデーション水について、考えるようになりました。ママ友の間で水道水フロリデーションは話題になっています。

◆市はなぜ保健センターにフロリデーション水の給水器をおいて、宣伝をしているのでしょう?

市は中立であるはずと思ったので、健康増進課の職員に「反対の立場の資料も並べて展示していただけますか。」と尋ねました。「中立ですから、許可がおりれば、展示します。」という答えをいただきました。

私は、フロリデーションはいやなのですが、まとまった勉強をしていないので、適切な資料の持ち合わせがありません。みなさんにお願いしたいのですが、ご協力いただけますか。

◆吉川市民まつりで母子愛育会が豚汁を販売していますが、フロリデーション水で作られているそうで残念です。

母子愛育会の日頃の活動に敬意をはらっているだけに気になります。機会があったら、会の方のお話を伺ってみたい。

◆行政や推進する先生のお話を聞くと、フロリデーションは良いことづくめの感があります。一方反対の方は、フッ素は毒だと言います。この温度差に戸惑いを感じる人も多いと思います。

今日の学習会で、なぜフロリデーションはだめなのか、ひとりひとりが自分の言葉で説明できるような、そういう材料を見つけられたらと思います。

◆昨年3月、市議会を傍聴したところ、ある議員さんがフロリデーションの実施について、反対の立場から、市長に質問しました。市長は「水道水フロリデーションは市民の公衆衛生を向上させる有効な手段であると考えておりますが、まずは市民や関係団体の理解を得ることが最優先であると考えております。」と答えていました。

◆今後、市議会で審議・可決ということも、視野にいれて活動していったほうがよいと思います。、

◆署名活動だけでなく、市議や市長にはたらきかけていくことも必要です。

◆今年3月の市議会で「吉川市歯科口腔保健の推進に関する条例」が可決されました。これが今後どう影響してくるのか気がかりです。

◆市内のいくつかの小学校や保育園でフッ素洗口が行われています。これから入学させる親として心配です。校長先生にいろいろ聞くことができるのですか?

情報が少ないので、フッ素洗口の問題点を知らせるチラシなどを保護者に配布してほしい。

今回初めてこのような会を設けましたが、大変勉強になりました。フロリデーションについて、広い視点で考えることができました。

会の準備や進行等、不慣れな点もありましたが、皆さんとともに今後充実したものにしていけたら、と思います。

ありがとうございました。

2013年4月25日木曜日

◆街頭署名を行いました

2013年4月21日日曜日

◆動画の紹介です

宮千代加藤内科医院(仙台市)の加藤先生が、今年2月ツイッターで紹介されたユーチューブの動画をご案内します。

「フッ素の欺瞞-医療編-(前編)」

「フッ素の欺瞞-医療編-(後編)」

です。

米国における水道水フッ素化に反対している専門家たちが作ったビデオです。(字幕:日本フッ素研究会)

「フッ素の欺瞞(前半)

後編に続きます

「フッ素の欺瞞(後半)」

「フッ素の欺瞞-医療編-(前編)」

「フッ素の欺瞞-医療編-(後編)」

です。

米国における水道水フッ素化に反対している専門家たちが作ったビデオです。(字幕:日本フッ素研究会)

「フッ素の欺瞞(前半)

後編に続きます

「フッ素の欺瞞(後半)」

2013年4月20日土曜日

◆署名活動を行いました

4月16日夕刻、吉川駅前でフロリデーション反対の署名活動とチラシの配布を行いました。

帰宅途中の市民の皆さん、ご協力ありがとうございました。

私たちは、4月初旬を、第1次署名集約期間として、署名を集めてきました。

今後も引き続き、全力で署名活動に取り組んでいきます。

署名集めに協力していただいている皆さん、これからも、どうぞよろしくお願いいたします!

帰宅途中の市民の皆さん、ご協力ありがとうございました。

私たちは、4月初旬を、第1次署名集約期間として、署名を集めてきました。

今後も引き続き、全力で署名活動に取り組んでいきます。

署名集めに協力していただいている皆さん、これからも、どうぞよろしくお願いいたします!

2013年4月1日月曜日

◆学習交流会のお知らせです

|

| タチツボスミレとプリムラ 吉川市で |

学習交流会

~水道水フロリデーションって何?~

いま吉川市で水道水フロリデーションが推進されているって知っていますか?

水道水フロリデーションとは、水道水にフッ化物(フッ素)を入れることです。

むし歯を減らすために行うそうですが、本当に安全なのでしょうか?

私たちは、安全について疑問に思い、今まで勉強会を行ってきました。

この4月から毎月1回、吉川市内で学習交流会を定期的に行います。

水道水フロリデーションの問題について勉強したり、意見交換したりする会です。

どなたでもご参加いただけます。

入退場自由、参加費無料、予約不要です。

興味のある方、お気軽にいらしてください!

4月20日(土) 10時~12時 おあしす セミナー3 にて

5月18日(土) 10時~12時 中央公民館 103 にて

6月15日(土) 10時~12時 おあしす ミーティング4 にて

登録:

投稿 (Atom)